資源簡介

資源簡介

本資料來自于資源最齊全的21世紀教育網www.21cnjy.com

第二章 宇宙、地球的起源與演化

1、銀河系和宇宙起源學說

1.1 銀河系結構及太陽的運動

(1)銀河系結構

銀河系是星系的典型代表,由1500多億顆恒星和星際物質組成。銀河系主體部分稱銀盤,中央呈近似球形隆起的部分稱為核球,是恒星高度密集區域;核球的中心稱為銀核,是銀河系的質量中心。肉眼見到的銀河就是銀河系主體在天球上的投影。銀盤外圍被恒星密度很稀的扁球狀銀暈所包圍。

從垂直銀河系平面的方向看,銀盤內恒星和星際物質在磁場和密度波影響下分布并不均勻,而是由核球向外伸出的四條旋臂組成旋渦結構。旋臂是銀河系中恒星和星際物質的密集部位。

太陽是銀河系眾多恒星中的普通一員,它位于銀盤中心平面(銀道面)附近和一條旋臂(獵戶座旋臂)的內緣,距銀核約2.7萬光年處。

(2)太陽在銀河系內的運動

銀河系的旋渦結構反映了自身存在自轉運動,也就是銀河系中的恒星、星云和星際物質都繞銀核旋轉。太陽繞銀核旋轉的速度為250 km/s,旋轉一周約2.5~3億年,稱為銀河年。

銀河系內不同星體間的運動也存在復雜的情況。有人提出太陽在旋轉過程中可能發生二種周期性變化。一種是從銀河系側面看發生在銀道面上下的往復波動,大體每隔35百萬年就穿越銀道面一次。另一種是從銀河系平面看,由于不同星體旋轉速度不等,太陽與銀河系四個旋臂并不同步并行,大體每隔75百萬年就穿越旋臂一次。上述假說在天文學研究領域內尚待進一步驗證。

1.2 星系運動和總星系

(1)銀河系的運動和河外星系

銀河系除存在自轉外,同時整體還向著麒麟座方向運動。近年天文學研究已陸續發現宇宙空間中存在500億個類似銀河系的恒星系,稱為河外星系。

(2)從星系團到總星系

10萬光年尺度的星系在空間分布并不均勻,它們有成團的趨勢,可以形成星系團。星系團內星系之間距離約為百萬光年量級。銀河系和相鄰仙女星系、麥哲倫星云等30個星系組成一個規模較小的集團,稱為本星系群。人類現在觀測能力所及的可見宇宙稱為總星系,其典型空間尺度為150億光年,年齡為100億光年量級。

1.3 大爆炸宇宙學與宇宙起源問題

(1)譜線紅移與可見宇宙

根據多普勒效應原理,發光星體接近觀察者時,見到的星光譜線向頻率高的藍光方向移動,稱為藍移;當離開觀察者時,向頻率低的紅光方向移動,稱為紅移。

哈勃(E.P. Hubble, 1929)經過大量實際觀測發現來自不同星系的光呈現某種系統性的紅移現象。根據光源星系離開觀察者的退行速度和光源星體離我們的距離可知,“光源越遠的星體,離我們而去的速度也越快”――哈勃定律。哈勃定律揭示了遙遠的星系正在“逃離”我們而去,整個總星系都處于膨脹的變化之中,已經成為當今人們的共識。宇宙的膨脹主要發生在星系團之間的空間迅速增大,星系本身尺度變化不大,類似吹氣球時在氣球表面看到的情況。

(2)大爆炸宇宙學說

當代宇宙起源假設中,大爆炸宇宙學說是最有影響的一種學說。該學說提出于20世紀40年代,本身也在不斷發展完善中,近年的主要內容如下:

宇宙在大爆炸前處于極高溫和超高密狀態,物質與反物質以及物質與能量均呈平衡狀態。在某種物理條件下開始了大爆炸,在宇宙誕生10-44秒之后體積急劇暴脹,在10-34秒內迅速膨脹約10100倍,密度相應降低。但在1秒鐘之內溫度仍高達1032K至1010K以上,原子和分子均無法存在。推測可能存在輻射能以及電子、中微子和質子、中子形式基本粒子。爆炸進行3分鐘后,溫度降至109K以下,核反應開始啟動,由質子和中子聚變為氘核、氦核和鋰核最輕元素后可以不至于瓦解。當時全部物質中氦占約22%,氫占78%,還有極少量氘和鋰。至百萬年前后,溫度降至107-6K范圍,宇宙間彌漫著由輕元素原子核和電子、質子等組成的等離子體。2.5億年后溫度降至103K范圍時,輻射減弱,中性原子形成,等離子體復合成為正常氣體。至10億年前后星系開始形成,50億年前后開始出現首批恒星,太陽系的形成則在100億年前后。

(注:反物質就是由反粒子組成的物質。所有的粒子都有反粒子,這些反粒子的特點是其質量、壽命、自旋、同位旋與相應的粒子相同,但電荷、重子數、輕子數、奇異數等量子數與之相反。例如,氫原子由一個帶負電的電子和一個帶正電的質子構成,反氫原子則與它正好相反,由一個帶正電的電子和一個帶負電的反質子構成。物質和反物質相遇后會湮滅,釋放出大量能量。)

宇宙大爆炸學說雖然獲得國際多數學者支持,但在大爆炸起因等根本性問題上并沒有公認結論。塔對傳統上認為宇宙無邊無界、無始無終的哲學思想是一種沖擊,對于促進哲學觀念的現代化也有重要意義。

2、恒星演化與太陽系形成

2.1 星系的起源

宇宙空間中大量星系的形成機制,主要存在由彌漫物質凝聚的星云說和由超密物質爆發的超密說兩大流派。

星云說 強調初始宇宙空間充滿密度極低的星際氣體和塵埃物質,在自引力下這些物質逐漸聚集成許多大型星系云,再在星系云內誕生大量恒星而形成星系。

超密說 強調可見宇宙大爆炸過程中拋射出許多超高密度的物質塊,每個塊形成一個星系。超密塊爆炸從核心再向四周演化,星系核心為殘留的超密塊,因此爆發作用尚未止息。

可見宇宙中星系多達500億個左右,形態結構和規模大小各異,很可能并非由單一機制形成。星云說反映了宇宙間彌漫星云物質收縮凝聚的“合二而一”過程,超密說則體現了宇宙間物質狀態的“一分為二”發展方向,很可能這兩條途徑都與星系形成有關。

星系的演化趨勢有人強調由橢圓星系→旋渦星系→不規則星系,也有人持相反的見解。旋渦星系的旋臂演化方向是旋緊還是旋松迄今也無法通過人類短期觀測確認。近年來更多研究者傾向星系的分類序列與演化序列無關。

2.2恒星的起源與演化

現代天文學的多數假設支持恒星最初由彌漫稀薄的氣體和塵埃(星云)經過凝聚、加熱過程而形成,可區分為以下四個階段。

(1)幼年期

原始星云的一部分開始進入收縮過程,渦旋體系中心部分處于引力收縮狀態,隨著勢能轉變為熱能,使溫度上升。在溫度還不足以啟動熱核反應情況下,這種收縮的氣體團不發射可見光,稱為原恒星。當原恒星開始不再收縮時,核心部分氫開始點燃,出現“氫閃”,標志進入青少年期。

(2)青壯年期

原恒星核部溫度上升到T≥7×106K條件下,核部氫燃燒引起的熱核反應開始啟動,就標志著一顆恒星正式產生。由于恒星內部排斥力與自身吸引力處于基本平衡狀態,進入了相對穩定的漫長演化時期。目前銀河系中90%的恒星都屬此演化階段。

(3) 晚年期

主序星演化后期,當恒星中心10%氫燃料消耗殆盡時,標志著主星序階段的結束。恒星核部再次在引力下收縮,恒星中心密度加大,溫度再次升高;同時促使恒星外殼體積膨脹,密度變稀,成為表面溫度很低但光度很大的紅巨星或超巨星。

在紅巨星階段,恒星內部的排斥與吸引、膨脹與收縮循環往覆,中心部分的溫度逐步上升,出現了不同元素的熱核反應。巨大恒星內部的熱核反應向著重元素形成的方向發展,證明宇宙中各種元素及其同位素并非由大爆炸單一過程一次產生,而是在恒星演化的熱核核聚變過程中逐步合成的。

(4)衰亡期

恒星中心熱核反應一旦出現鐵元素,就進入了恒星演化的老年期。鐵核的熱核反應不能釋放能量,反而需要吸收大量能量,迫使恒星內核向中心猛烈塌縮,同時釋放出驚人的能量,導致恒星外殼發生爆炸并使光度瞬間劇憎萬倍至上億倍,這就是著名的超新星爆發現象。當超新星“曇花一現”之后,原有的恒星傾刻塌縮為體積小而密度極高的致密星(恒星的殘骸)和爆發出去的星云物質(新恒星形成的物質基礎),完成了很銀河系內空間物質-能量交換過程的一次循環。

質量中等的恒星經歷超新星爆發后,恒星殘骸的密度達到相當太陽密度的12.5萬倍,表面溫度升高至8000K,發出白光,稱為白矮星。在銀河系內,白矮星占可見恒星數量的3%。白矮星內部的核能已經枯竭,只能靠輻射熱量發光,由于隨著溫度降低輻射熱能速度相應變慢,也可有幾十億年壽命。一旦白矮星的熱能耗盡,不再輻射可見光,稱為黑矮星。黑矮星的最終歸宿是繼續冷卻到與宇宙空間溫度(3K)平衡為止,可視作一顆恒星經歷了演化全過程后在宇宙中殘留下來的一塊天界墓石。質量更大的恒星經歷超新星爆發后殘存的質量如達到太陽質量的1.5~2倍,形成的白矮星可演變為快速自轉的中子星。

超新星爆發后如果殘骸質量超過太陽質量的2~3倍,即使到了中子星階段也會繼續塌縮至高于原子核的密度(相當于1cm半徑球體內集中地球全部質量)。在這種超強引力場下,被吸入的任何物質和光線運動速度超過了光速。產生的效果是任何物體一旦達到這個速度,對遠離引力中心的觀察者來說就在視野中消失了;此外是所有物質和光線只能被吸入,而無法逃逸出去,就形成了黑洞。黑洞是廣義相對論在20世紀早期預言的暗天體和引力場中的一個奇點,這里密度和時空曲率都是無窮大。

2.3 太陽系形成假說

星云說的提出與發展

自從德國古典哲學家康德(I. Kant,1755)首創太陽系起源的星云說以來,迄今國內外提出的各種學說多達50多種。從學術思想體系和立論依據方面基本上可歸納為三種類型。

①災變說——行星物質是某種重大突發事件從太陽中分離出來,例如另一顆恒星走近或擦過太陽,或由于太陽自身爆發,分出的太陽物質后來形成行星。

②俘獲說——太陽從恒星際空間俘獲物質,形成原行星云,再演變為行星。

③共同形成說——太陽系的所有天體都由同一個原始星云形成,星云中心部分形成太陽,外圍部分形成行星等天體。

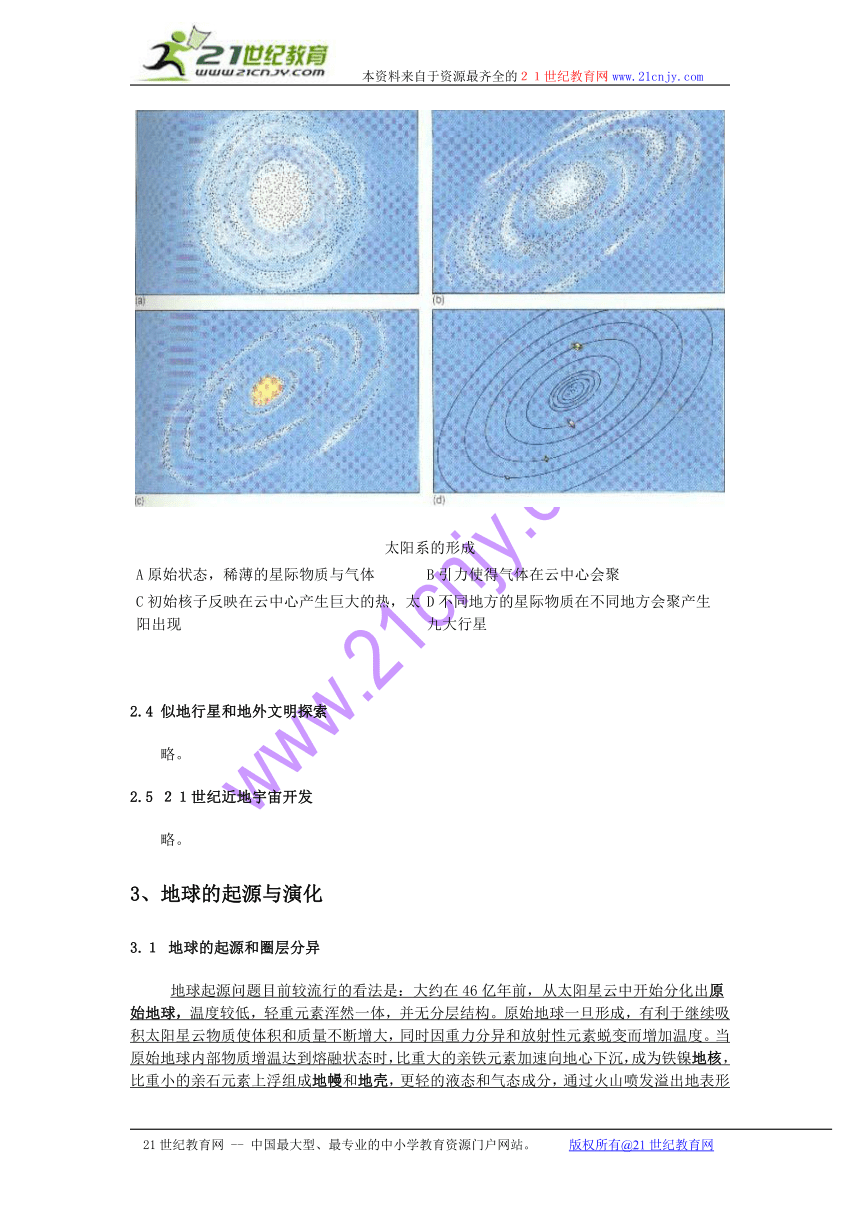

太陽系的形成

A原始狀態,稀薄的星際物質與氣體 B引力使得氣體在云中心會聚

C初始核子反映在云中心產生巨大的熱,太陽出現 D不同地方的星際物質在不同地方會聚產生九大行星

2.4 似地行星和地外文明探索

略。

2.5 21世紀近地宇宙開發

略。

3、地球的起源與演化

3.1 地球的起源和圈層分異

地球起源問題目前較流行的看法是:大約在46億年前,從太陽星云中開始分化出原始地球,溫度較低,輕重元素渾然一體,并無分層結構。原始地球一旦形成,有利于繼續吸積太陽星云物質使體積和質量不斷增大,同時因重力分異和放射性元素蛻變而增加溫度。當原始地球內部物質增溫達到熔融狀態時,比重大的親鐵元素加速向地心下沉,成為鐵鎳地核,比重小的親石元素上浮組成地幔和地殼,更輕的液態和氣態成分,通過火山噴發溢出地表形成原始的水圈和大氣圈。從此,行星地球開始了不同圈層之間相互作用,以及頻繁發生物質-能量交換的演化歷史。

3.2 地球的年齡

地球上已知最老的巖石有41~42億年歷史。所以推論,地球的圈層分異在距今42億年前已經完成。

地質學領域主要根據放射性位素的衰(蛻)變原理以獲得母體巖石形成的年齡。

鈾的放射性同位素U-238和U-235 通過放射性同位素的衰變曲線確定巖石年齡

太陽系內的流星、隕石和宇宙塵是太陽星云原始物質的殘留部分,隕石在墮落地面前未經重大的改造和破壞,是我們直接研究太陽系早期歷史的極好材料。已知的形成年齡都在46億年左右,可代表太陽系早期的年齡。

月球上的巖石(月巖)經過20世紀70年代人類登月考察,已經測得最老的月巖年齡為46億年,在41億年前月球內部發生過一次較大規模的增溫熔融作用。

根據多方面資料相互印證,地球具有46億年年齡的結論已經得到公認。

3.3 地球上的生命起源

(1)生命的本質

生命是物質運動的最高形式。生命(生物)與非生命(非生物界)之間并不存在不可跨越的鴻溝,構成生物體的50多種元素在非生物界里同樣存在,說明兩者有著共同的物質基礎。生物是非生物演化到特定階段的產物。

(2)生命起源的機制

20世紀60年代以來射電望遠鏡搜索宇宙空間的結果,已經發現星際空間存在大量有機分子,至80年代初已累計達到55種,其中最重要的有15種

星際有機分子的存在說明構成生命物質基礎的有機物可在宇宙空間的自然過程中產生,并分布于銀河系、河外星系的星球上和星際空間。但從無生命的簡單有機物小分子(氨基酸、核苷酸、單糖等)→復雜有機物大分子(類蛋白質、核酸、甘氨酸等)→許多大分子聚集而形成以蛋白質和核酸為基礎的多分子體系(呈現初步的新陳代謝生命現象),需要經過由化學演化、生命演化的連續序列和重大飛躍。在已知宇宙空間或存在熱核反應的恒星條件下,是不可能實現的。因此,地球上的生命起源應當從地球早期地表環境以及物質系統自身的演化過程中去尋找原因。

地球完成初始圈層分異后,隨著地表溫度下降到300℃±,地球表層已經存在原始地殼、原始水圈和原始火山氣圈。原始地球表面在紫外線、電離輻射和雷電作用下,以及地殼環境的熱聚合等作用促進下,逐漸由氨基酸→類蛋白質→蛋白質,并與周圍環境不斷發生物質能量交換;隨著化學反應速度提高,其有序性和方向性也相應加強,終于出現真正蛋白質合成,完成了向原始生命進化的飛躍。

有生命的原生質是一種非細胞的生命物質,進一步的演化是形成具有保護功能的外膜,成為具有更完備生命特征的細胞,從而進入了地球歷史中生物界和非生物界共同發展的新時代。

( 3 )生命出現的時間

地球上最古老生命的記錄——單細胞細菌石的同位素年齡測定為35億年。

3.4 生物圈的形成與發展

地球上自出現原始生命至現在豐富多彩的生物圈大千世界,無論在生物門類、屬種數量、生態類型和空間分布等方面都經歷了巨大的變化。因此生物圈的形成和發展也經歷了漫長和復雜的歷史。

(1)厭氧異養原核生物階段

38億年前出現的原始生物,根據推測應屬還原條件的厭氧異養原核生物類型,即還沒有細胞核膜分異,不能自己制造食物,主要靠發酵原始海洋中豐富的有機質以獲得能量,并營造自身。

(2)厭氧自養生物出現和生物圈初步形成

海洋中特殊部位有機物的生產量是有限的,異養生物繁殖到一定程度就會面臨“食物危機”。環境壓力促進了生命物質的變異潛能,從而演化出厭氧自養原核生物生物新類型。尤其是能進行光合作用的藍細菌,可以還原CO2產生O2合成有機化合物;在生態方式上也轉變為浮游于海洋表層,從而可以擴散到全球海洋和陸地邊緣淺水帶,標志著地球生物圈的初步形成。

( 3 )真核生物出現和動物界爆發演化

隨著大氣中氧含量逐漸增加,喜氧生物開始代替了厭氧生物的主體地位(后者繼續生存于海底局部還原環境)。由于有氧呼吸捕獲能量的效率高出無氧呼吸約19倍,明顯提高了新陳代謝速度,導致了細胞核與細胞質分化的真核生物新類型出現。真核生物出現了有性生殖、多細胞體型待征,并開始了動、植物的分異。

(4)生物登陸和全球生物圈建立?

自從地球上出現生命以來,古代海洋一直是生物界生存、發展的搖籃和生活家園。這種情況從距今4億年前起發生了重要轉折,以原始陸生植物(矮小的裸蕨類)和淡水魚類在濱海平原和河湖、河口環境大量繁盛為標志,開創了生物占領陸地的新時代。生物圈的空間范圍也首次由海洋伸向陸地。至3.7億年前(泥盆紀晚期),半干旱氣候下河湖、水塘的周期性干涸,促進了某些魚類(肉鰭粗壯的總鰭魚類)逐漸演變為兩棲類。兩棲類擺脫了終生不能離開水體的局限,在陸地上獲得了水域附近更多的活動范圍。距今3億年前后(石炭紀晚期至二疊紀早期),植物界已出現茂密高大的森林,而且能適應熱帶、亞熱帶至冷溫帶不同氣候條件,地質歷史上第一次出現聚煤作用高峰期。與此同時,動物界中出現了通過羊膜卵方式在陸上繁殖后代的爬行類,由于個體生活史完全擺脫了對水域的依賴,適應更加廣闊多變的陸上生態領域。在距今2.5億年前后,全球范圍古地理、古氣候環境發生了顯著變革。海洋中的動物界發生了顯生宙內最大的集群絕滅事件,陸地動、植物界也發生了重要變革,先前適應近水環境潮濕氣候的兩棲類和石松類(可高達30~40m)、節蕨類等明顯衰減,被更為進步的爬行類和裸子植物(松柏、蘇鐵和銀杏類)所取代,更能適應陸地上不同氣候帶和海拔高度的多種生態領域。從嚴格意義上說,地球上完整生物圈從泥盆紀起開始伸向陸地,至二疊紀才包括大陸和海洋全部生態領域。

(5)生物征服天空和陸生動物重返海洋。

2.5億前開始了地球歷史的中生代階段,中生代也稱裸子植物時代和爬行動物(尤以恐龍類最為著名)時代。

中生代陸生爬行動物的另一個有趣演變方向是重返海洋生活,出現了體型適合游泳的魚龍、蛇頸龍等類型。一般認為中生代時全球規模的聯合古陸發生重要分裂、漂移作用可能是促使陸生動物重新下海的外部因素。

(6)人類起源和演化中心?

距今65百萬年前的白堊紀、第三紀之交,出現了地球內外圈層多種重大災害群發事件,地球上生物界面貌又一次經歷巨大變革,新生代起開始了以哺乳動物和被子植物為主宰的階段。新生代生物界演化中最重要的事件是距今250萬年前后(第四紀)人類的出現。?

在從猿到人演化的動力機制方面,恩格斯(1883,發表于1925)首先提出勞動在從猿到人轉變過程中的關鍵作用。達爾文(C.Darwin,1871)也強調“兩足行走,(使用工具)技能和擴大的腦”是人類的重要特征。

?

3.5人類圈的形成與發展趨勢

早期人類自開始制造石器工具和學會用火起就與動物界徹底分離,標志著生物圈演化史中最高級的人類圈和人類社會正式形成。

人類社會從原始氏族社會→古代社會→近代社會→現代社會,各階段所經歷的時間依次越來越短,科學技術發展越來越快,呈現加速度特征,近似于高次方程的拋物線。美國未來學家托夫勒(A.Toffler,1970)曾作過估算:如果把人類最近5萬年劃分為800代左右(每代約62年),則650代都營穴居生活,最近70代方有可能有效地將信息一代代傳下去,最近6代廣大群眾才開始接觸到印刷文字,最近2代世人才用上了電動機。今天我們日常生活中使用的絕大多數物品,都是現今這一代(即第800代)發展起來的。第800代標志著人類有史以來全部經歷的一次大轉折。

3.6 生物進化與地質年表?

地球上生物界的演化遵循由簡單到復雜,由低級到高級的不可逆前進過程,同時生物界能十分靈敏地反映地球表層自然地理環境及其演變特征,這又與行星地球各圈層自身的運動機制以及相互間的聯系制約密切有關。因此,生物演化史能夠詳盡而有效地反映地球歷史演化的客觀自然階段(見圖)。

?

圖2-23 地質歷史時期的生物進化

眾所周知的地質年表就是根據生物演化的巨型階段,將46億年地球演化史劃分為4個最高級別的地質年代單位:冥古宙、太古宙、元古宙和顯生宙。在顯生宙中,根據生物界的總體面貌劃分出3個二級地質年代單位:古生代(含早古生代、晚古生代)、中生代和新生代。最常用的三級地質年代單位是紀,每個紀的生物界面貌各有特色。

早期的地質年代表在19世紀末葉已經建立,主要是依據生物演化的先后順序獲得的相對年齡早晚概念,整個地球歷史演化持續的絕對年齡長短無法知曉。表中注出了各個宙、代和紀的最新年齡值,其中有的數值今后還可能發生一定調整。

21世紀教育網 -- 中國最大型、最專業的中小學教育資源門戶網站。 版權所有@21世紀教育網

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽