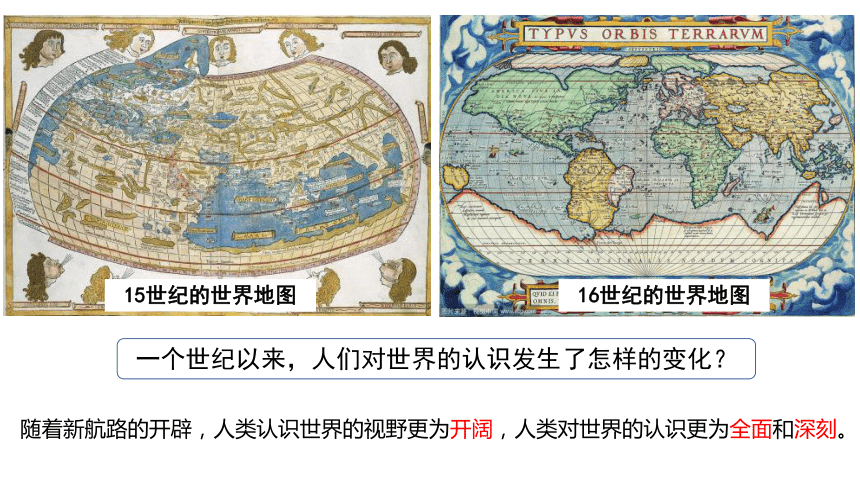

資源預覽

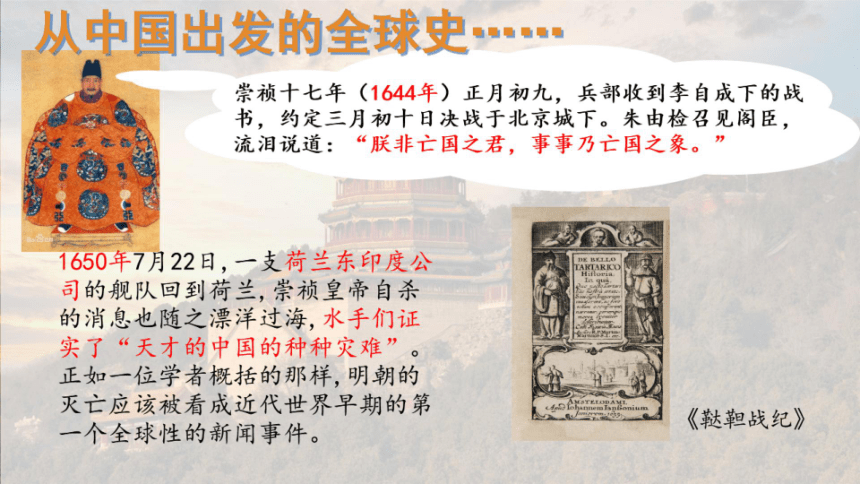

資源預覽

資源預覽

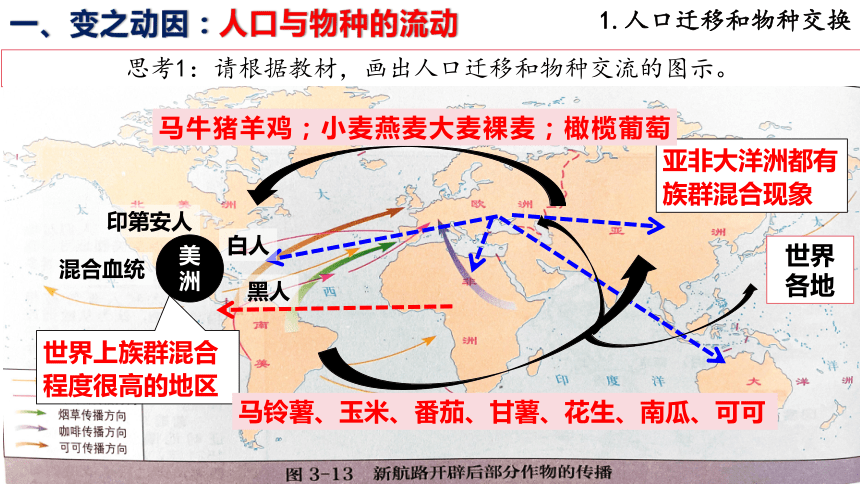

資源預覽