|

|

|

|

|

<form id="soipj"><strong id="soipj"></strong></form> | |

<dfn id="soipj"><label id="soipj"><label id="soipj"></label></label></dfn> | <strong id="soipj"><strong id="soipj"></strong></strong>|

|

<menuitem id="soipj"><rp id="soipj"></rp></menuitem><menuitem id="soipj"><b id="soipj"></b></menuitem>

<pre id="soipj"><li id="soipj"><code id="soipj"></code></li></pre> |

|

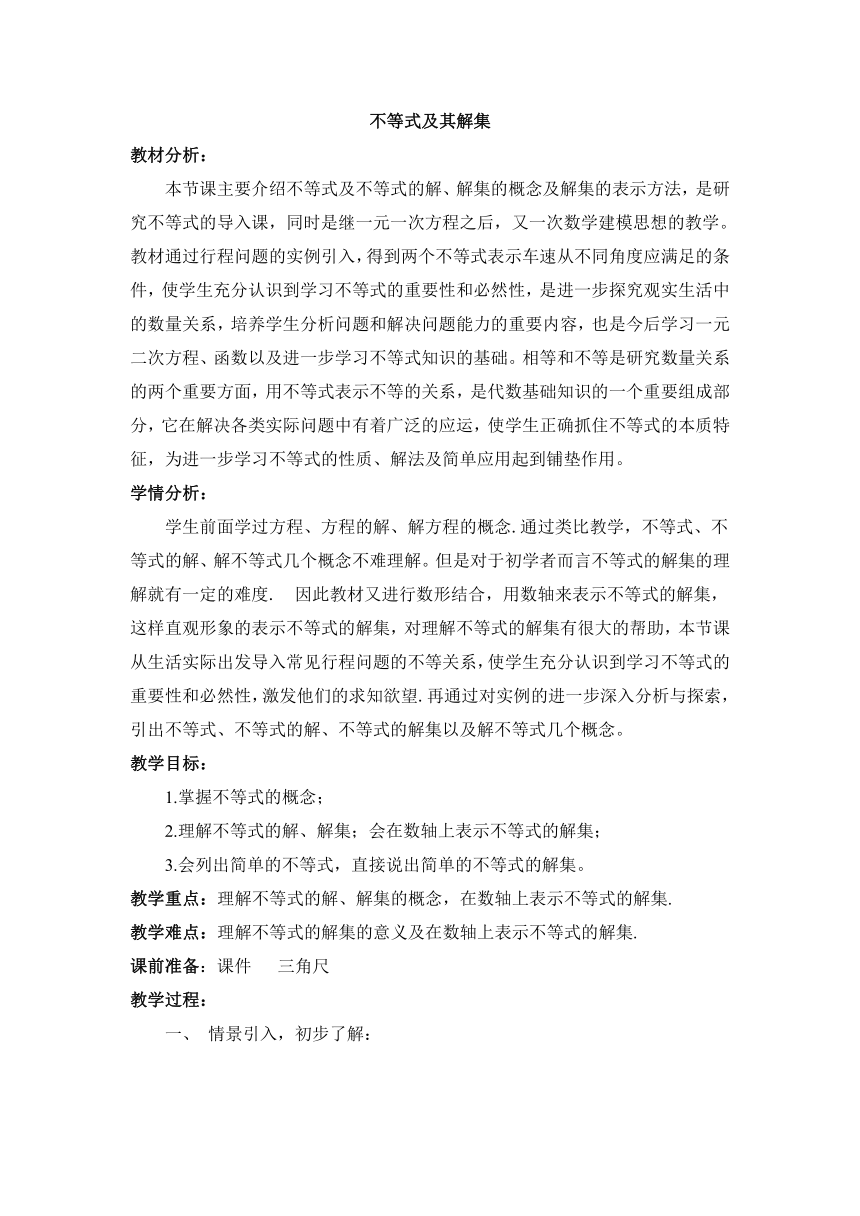

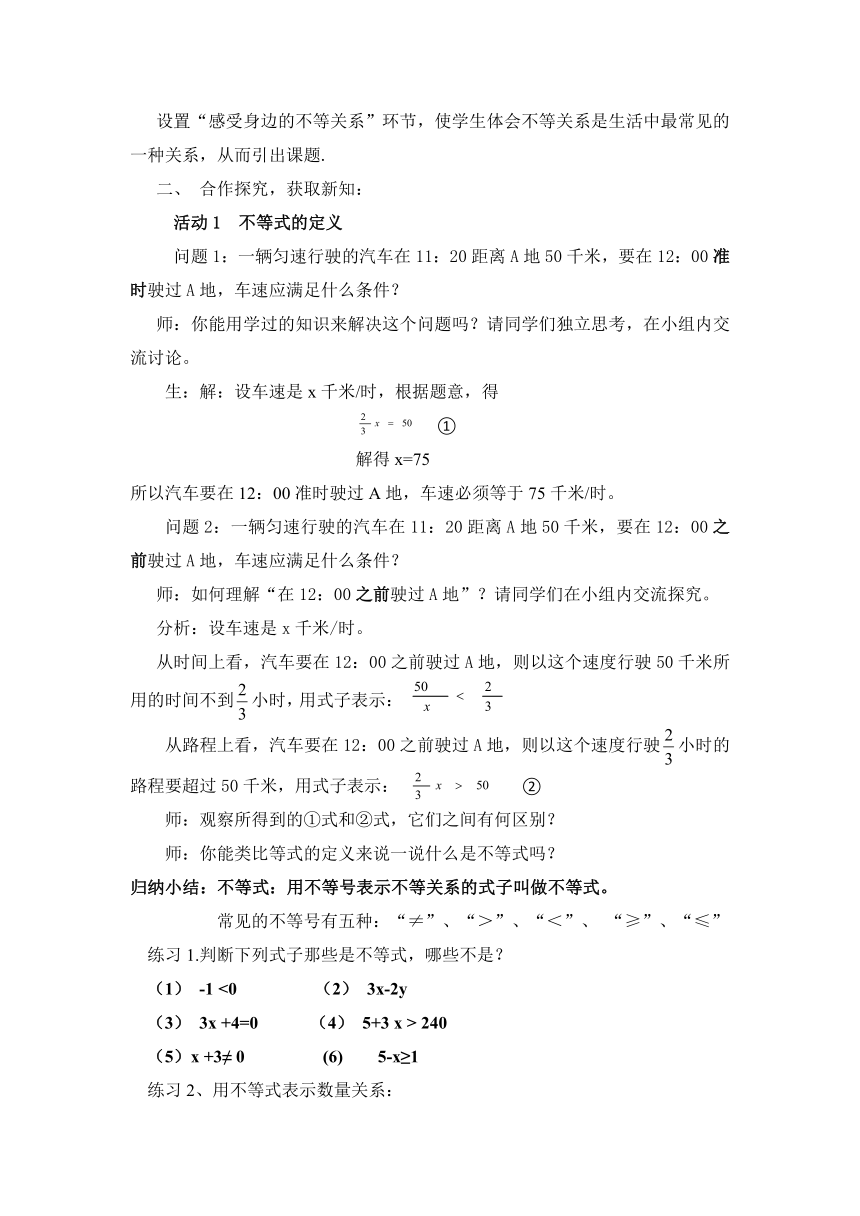

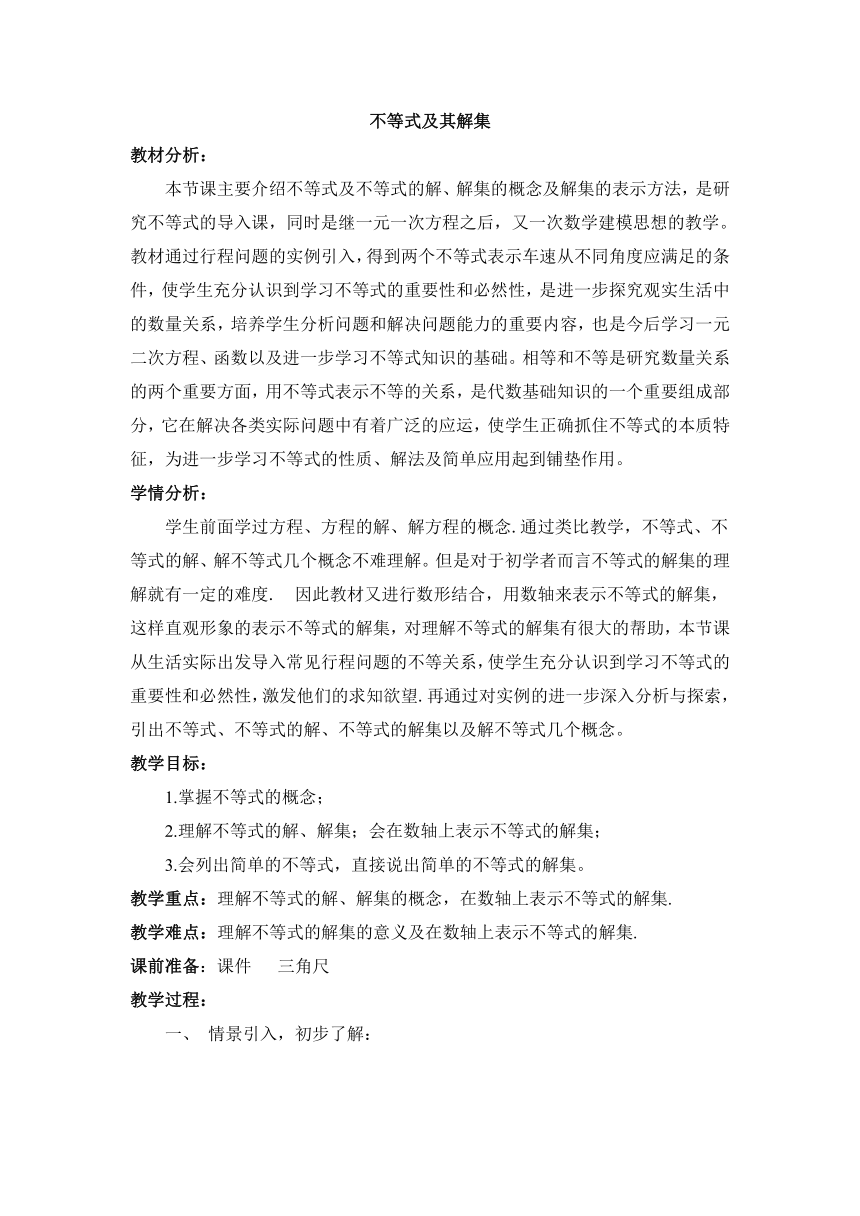

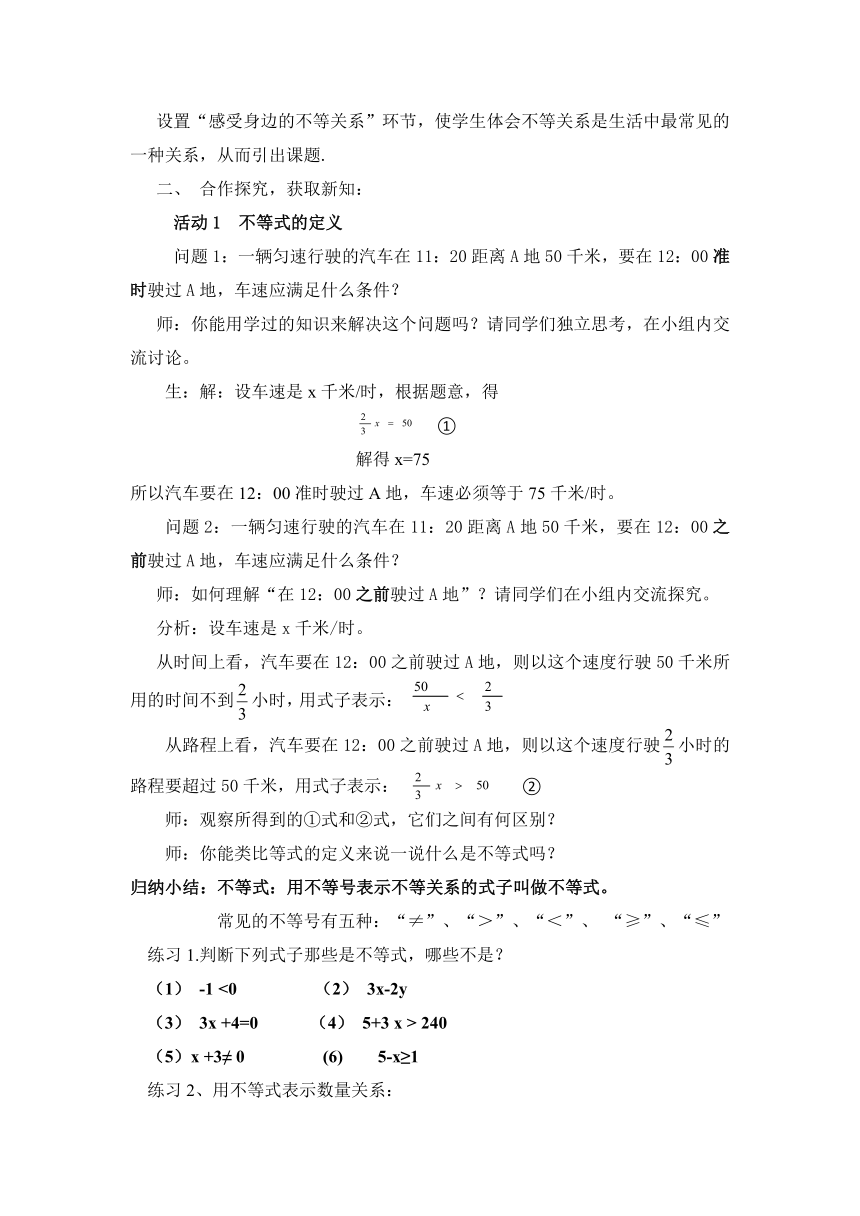

資源預覽

資源預覽

資源預覽

資源預覽