|

| <rp id="w4nlb"><center id="w4nlb"><optgroup id="w4nlb"></optgroup></center></rp><bdo id="w4nlb"><object id="w4nlb"><td id="w4nlb"></td></object></bdo>

|

|

|

| | |

<center id="w4nlb"><tr id="w4nlb"><small id="w4nlb"></small></tr></center>|

|

<center id="w4nlb"><em id="w4nlb"><small id="w4nlb"></small></em></center> |

|

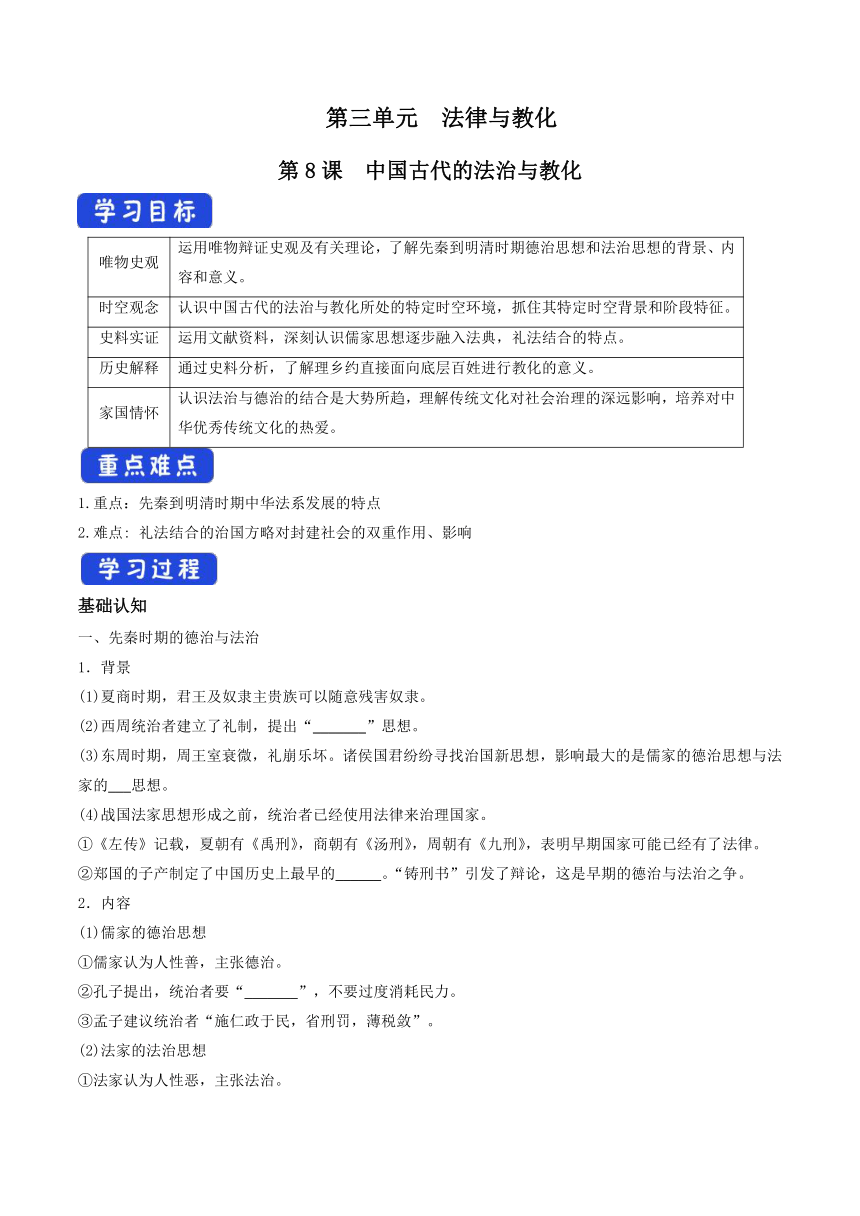

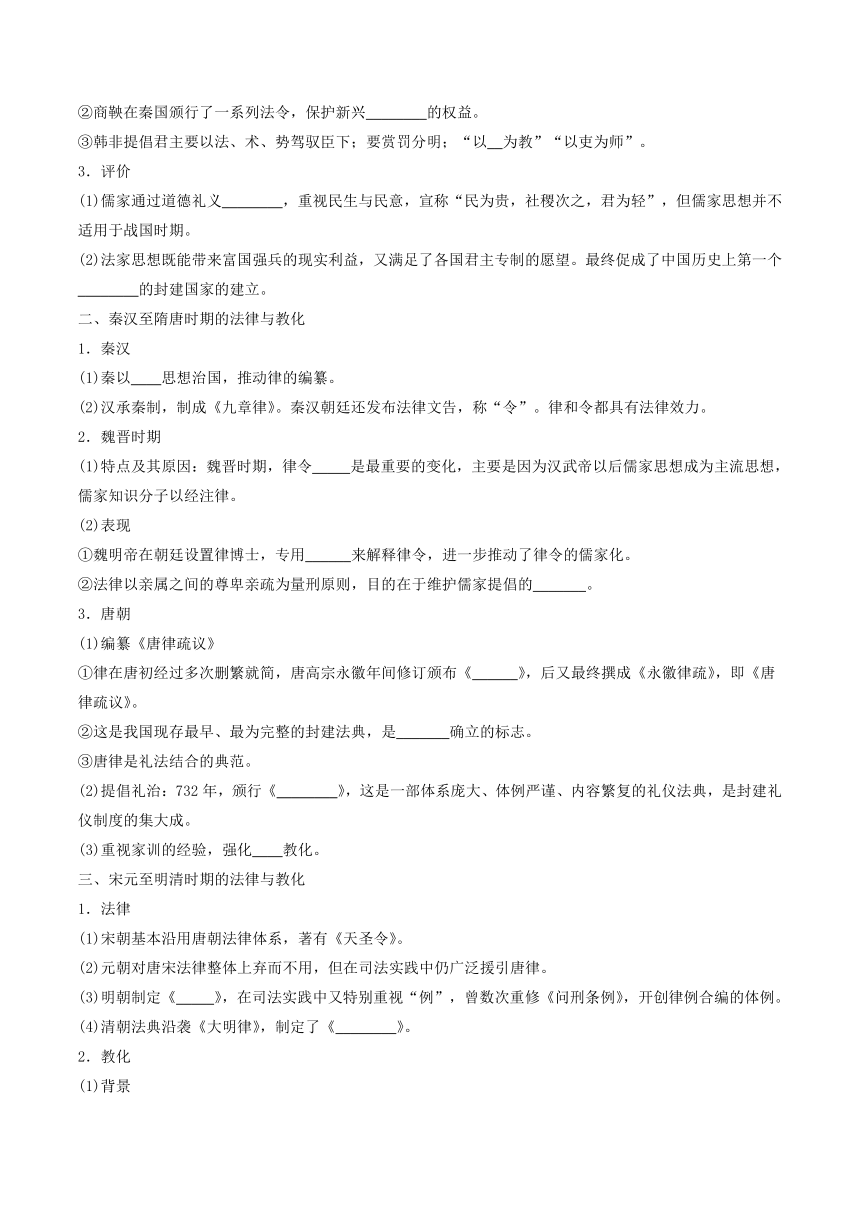

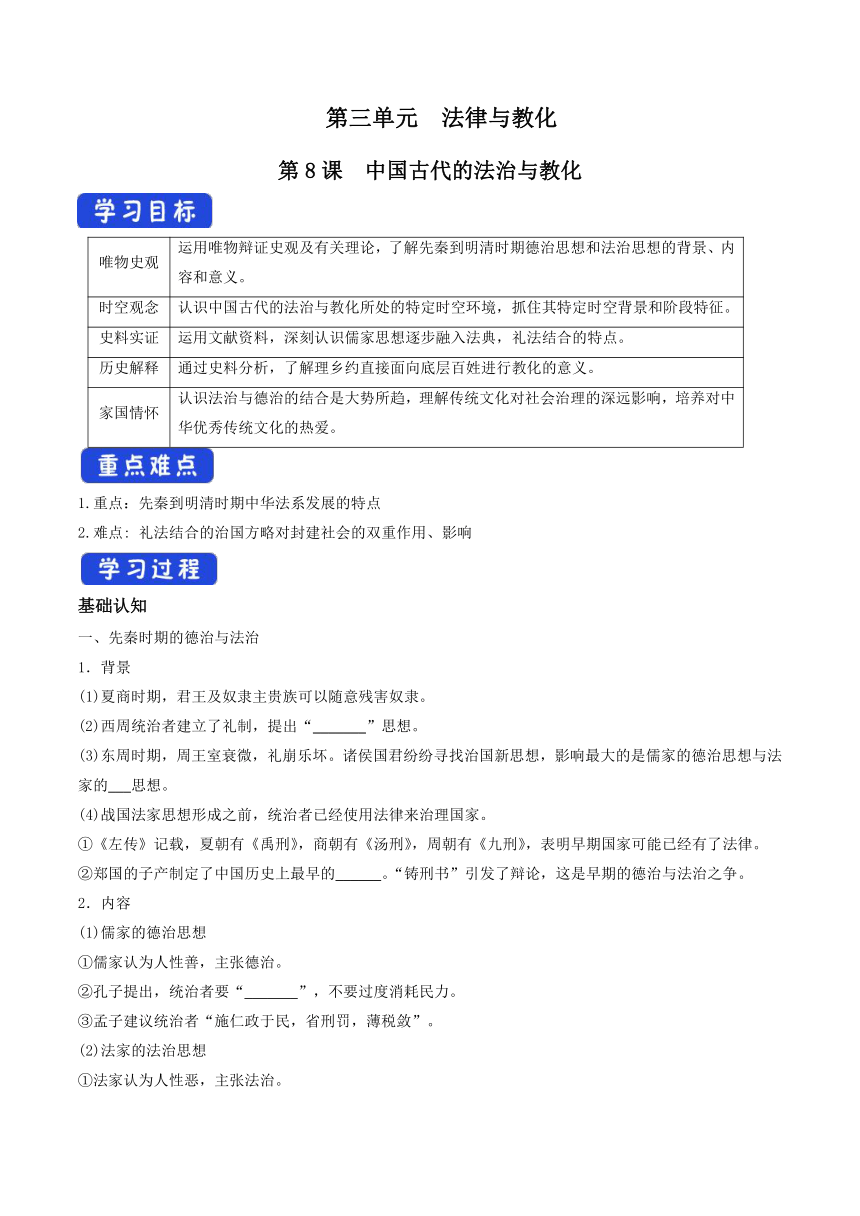

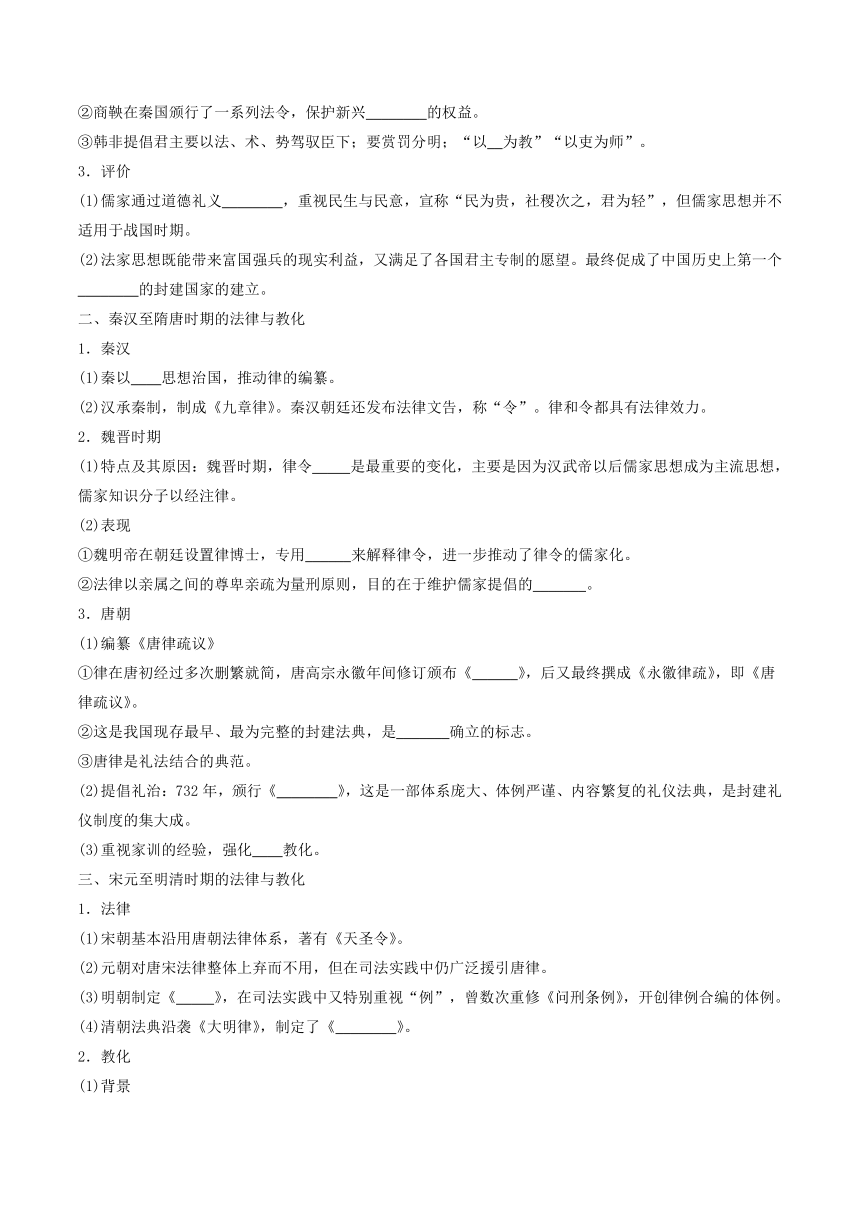

資源預覽

資源預覽

資源預覽

資源預覽