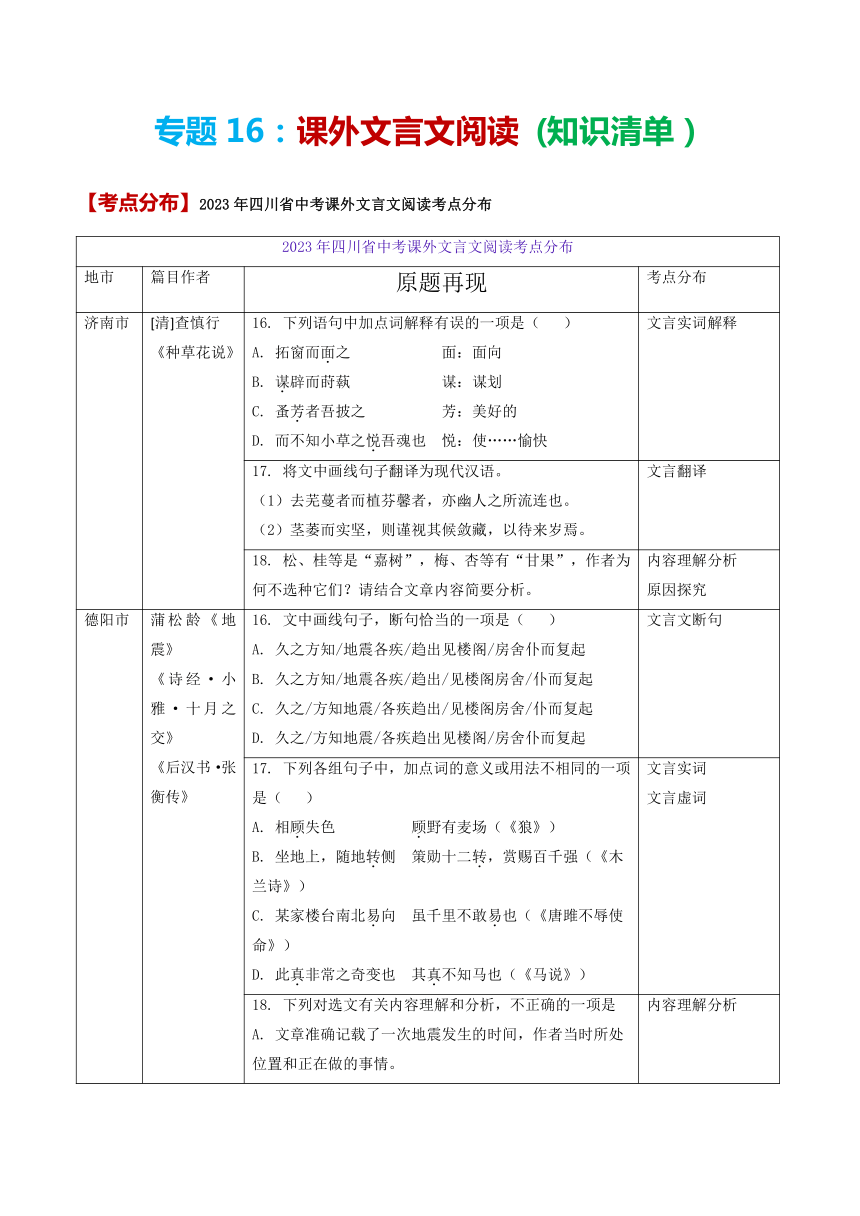

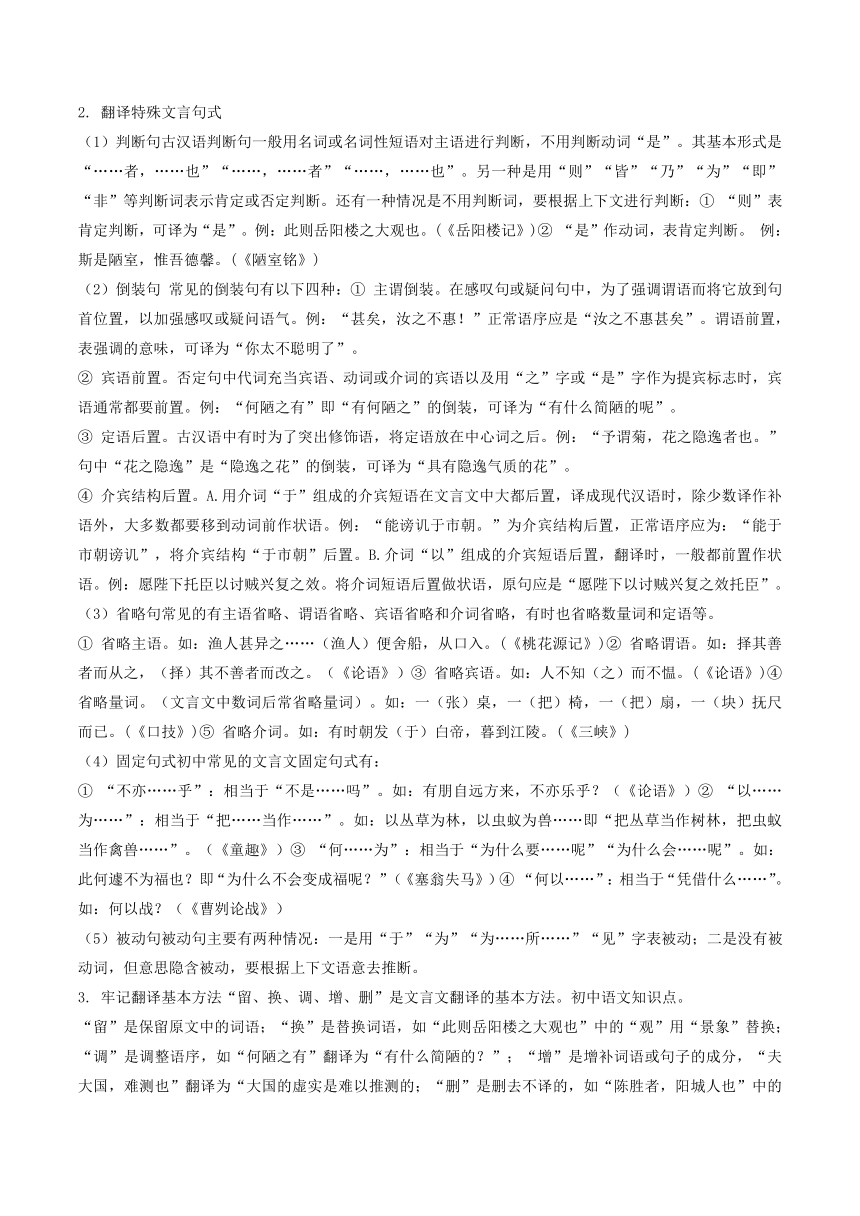

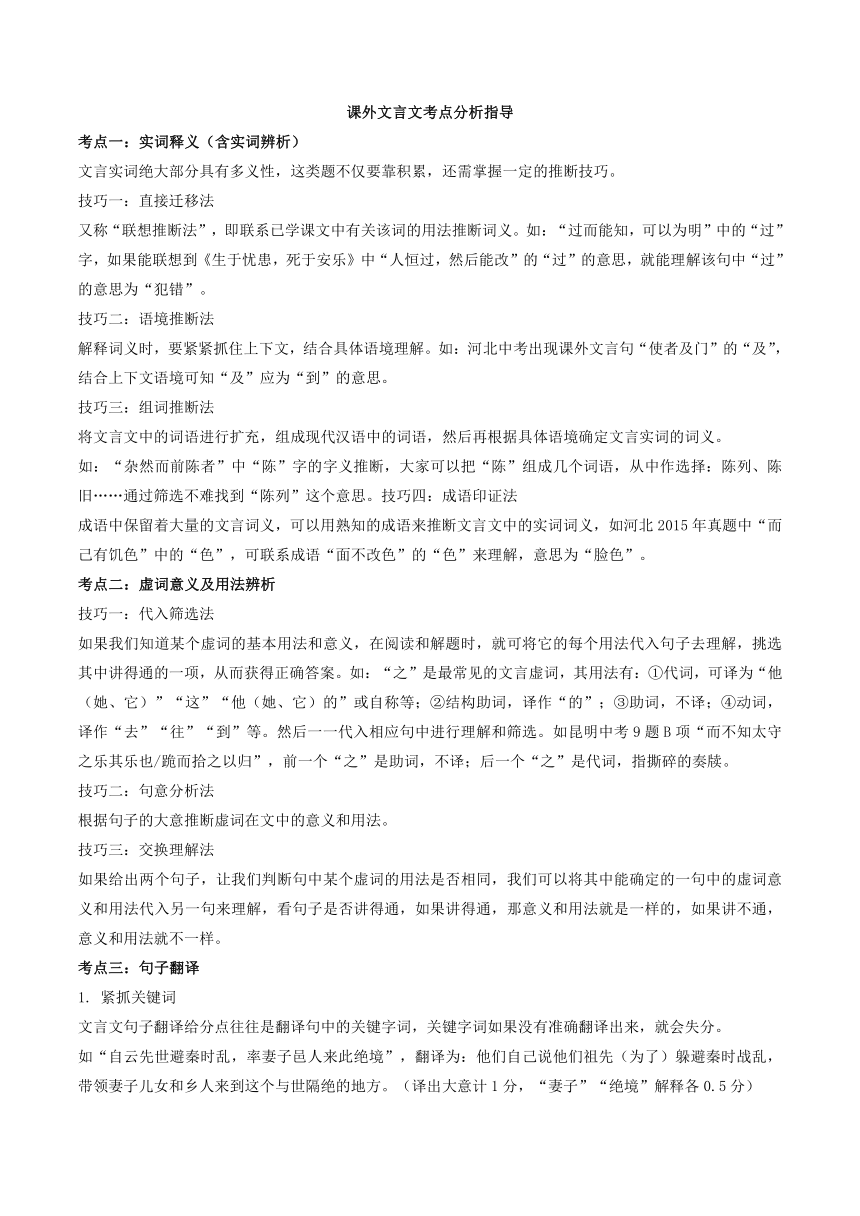

資源預覽

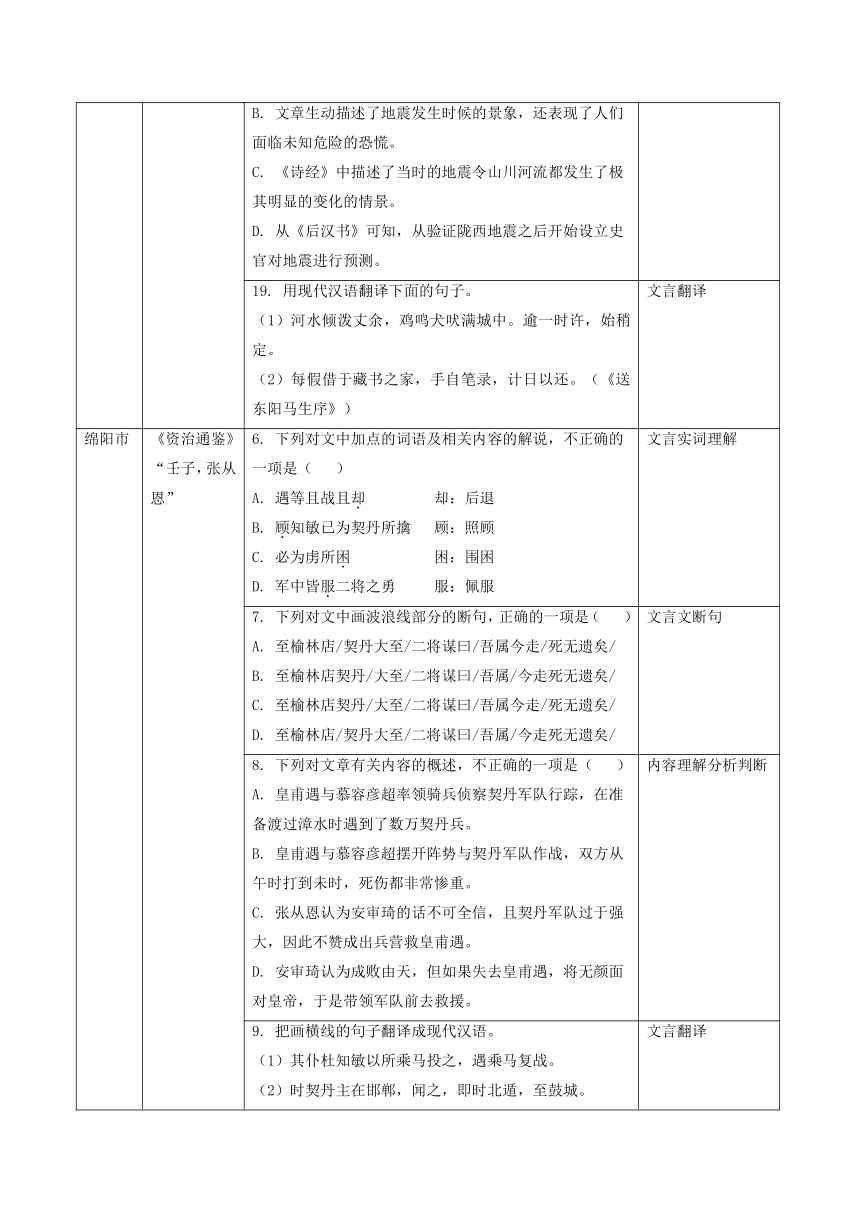

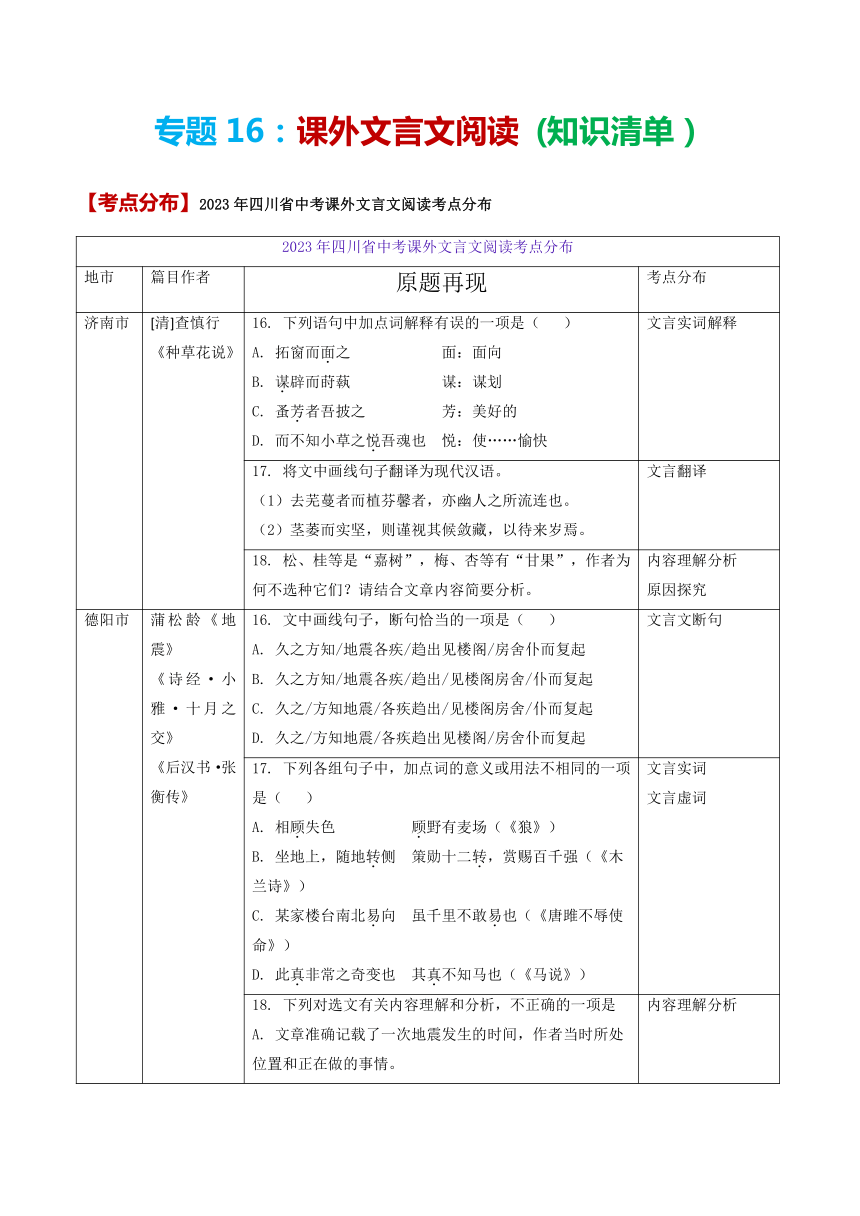

資源預覽

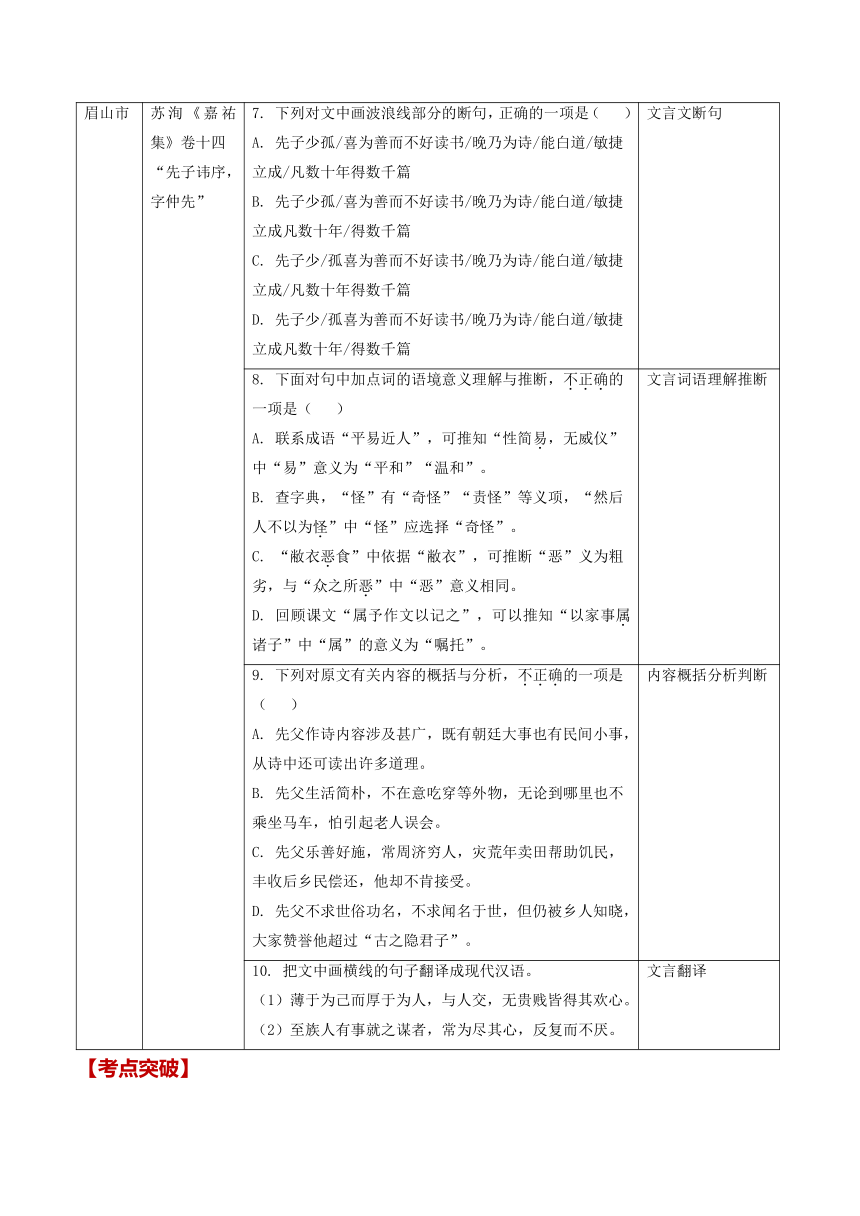

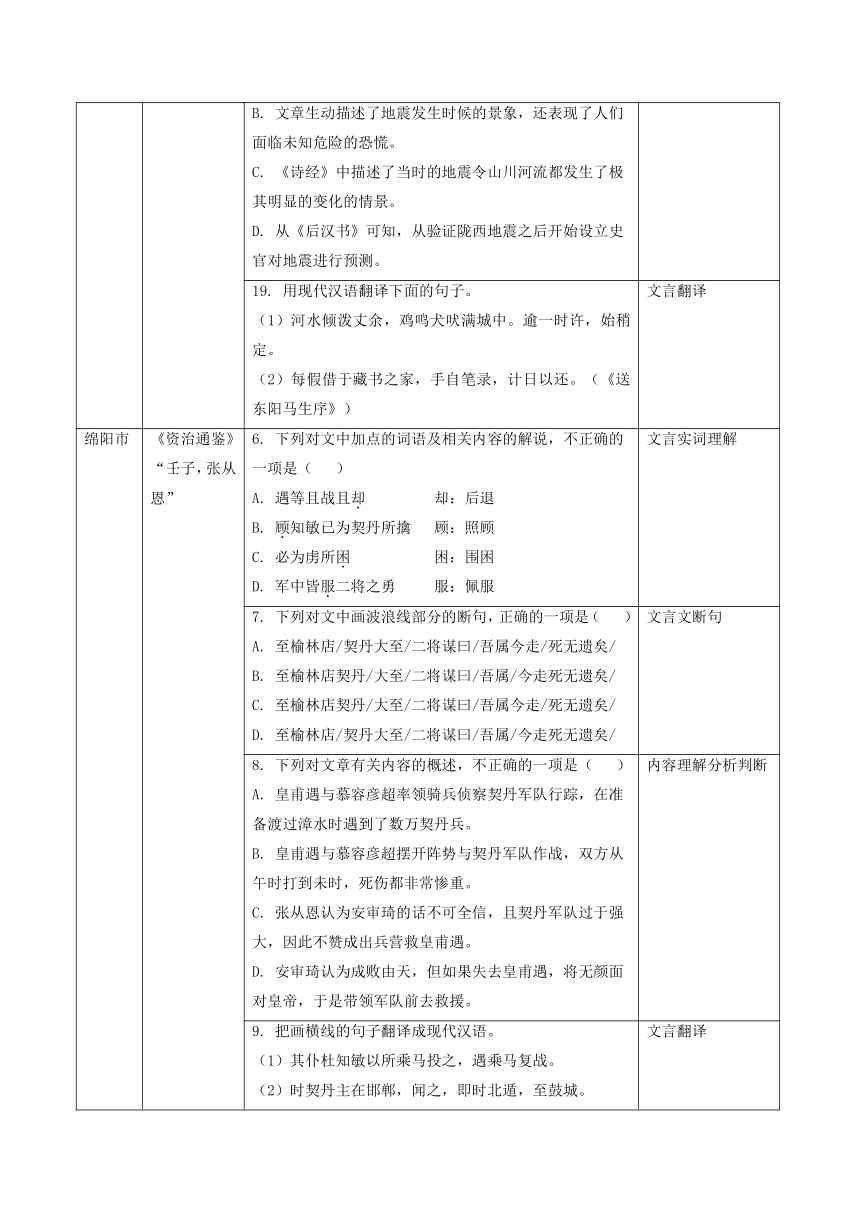

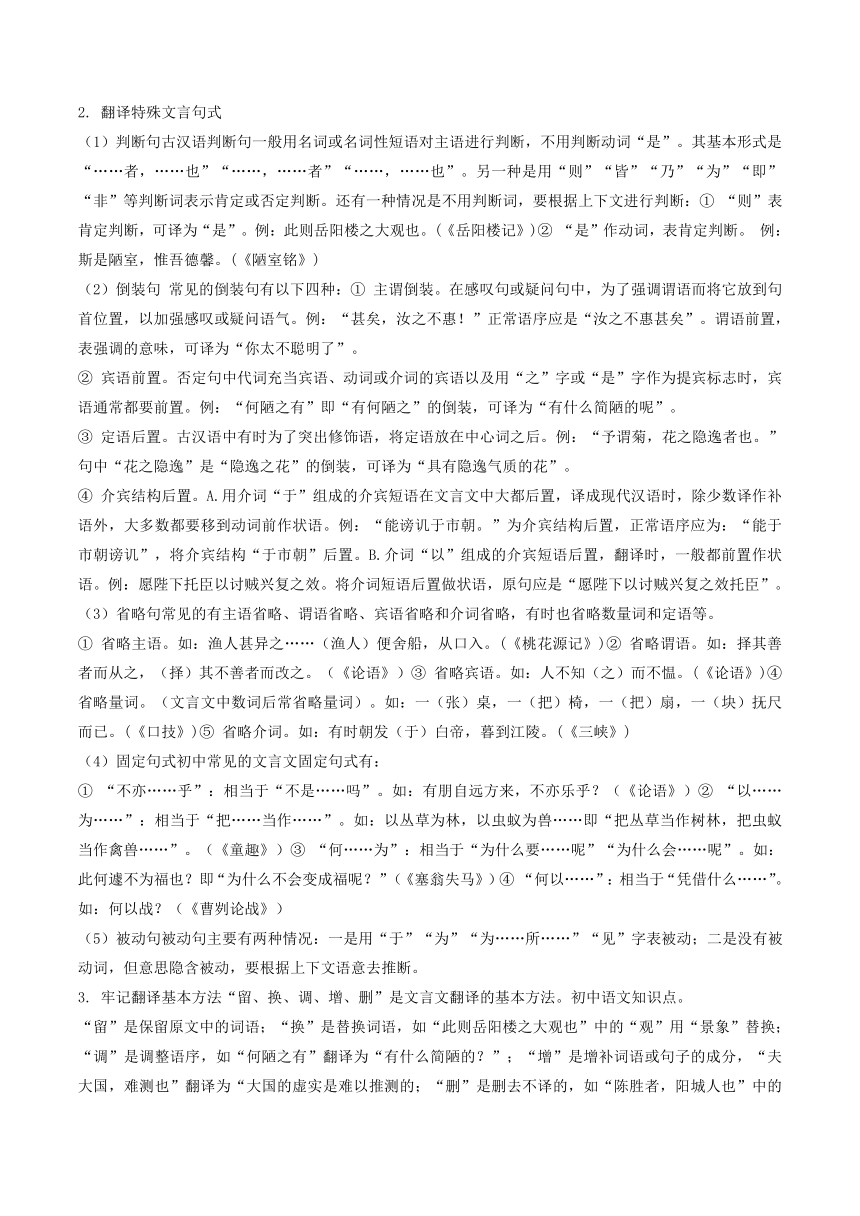

資源預覽

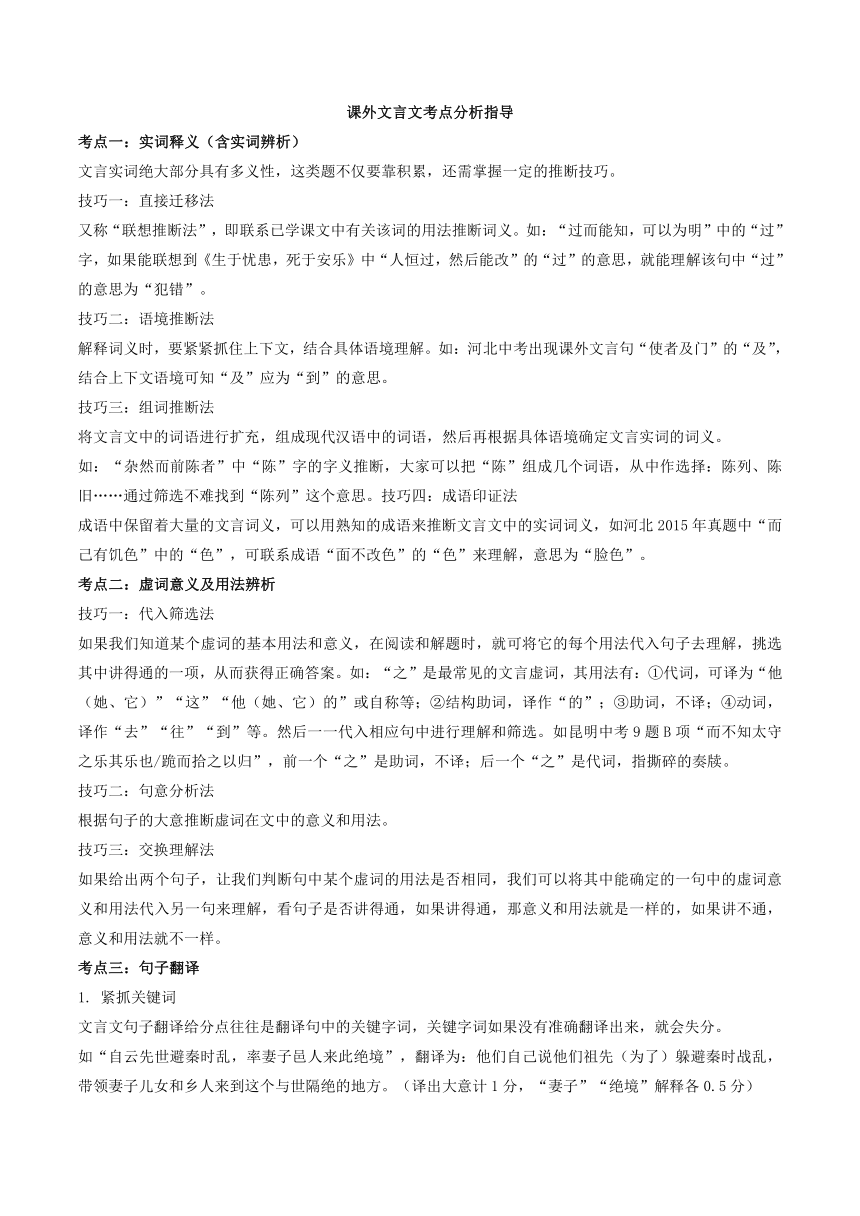

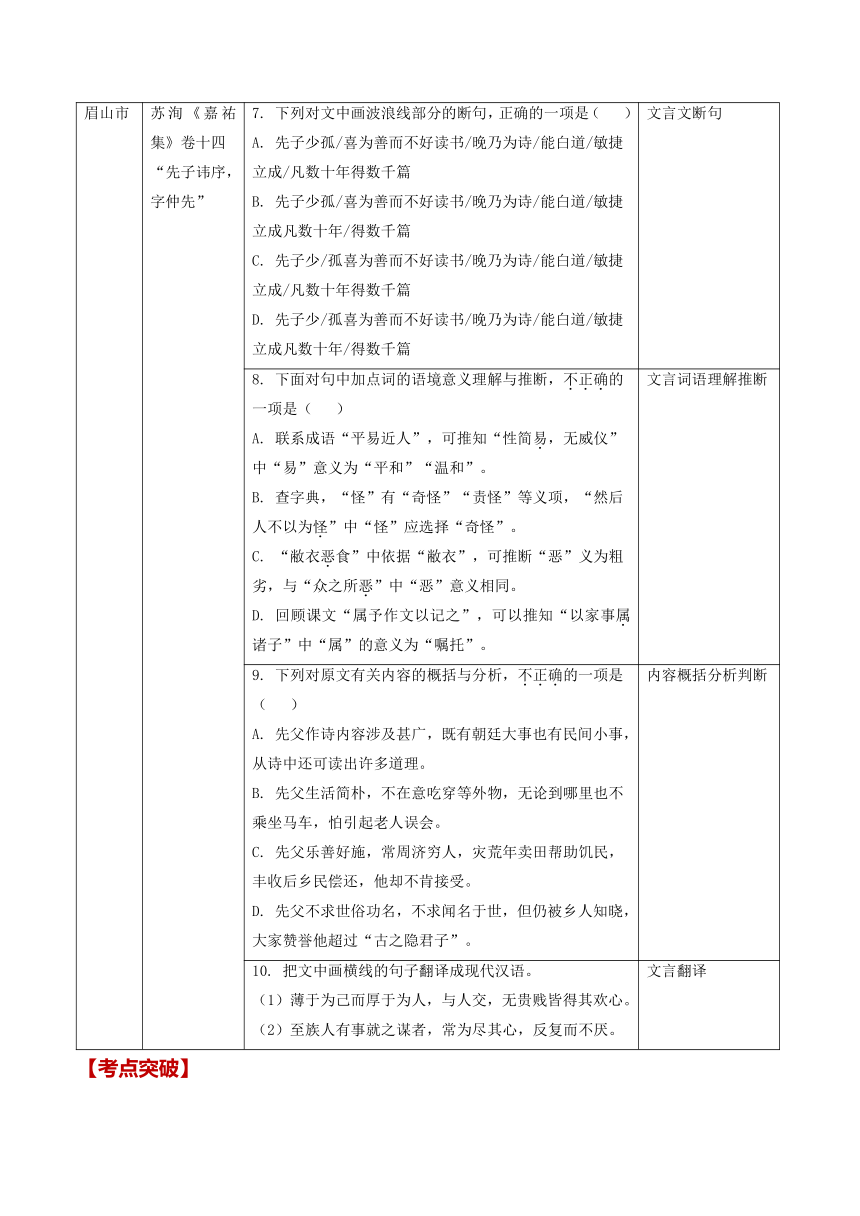

資源預覽