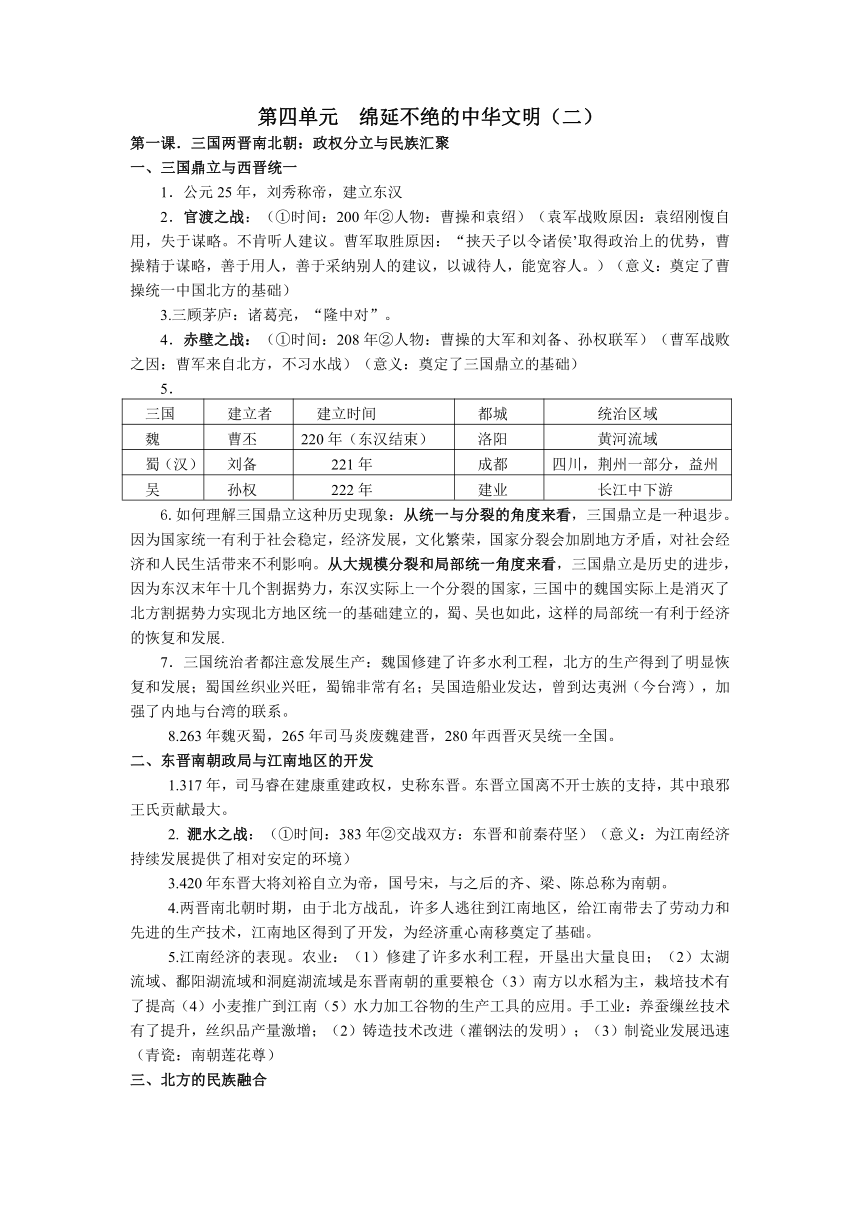

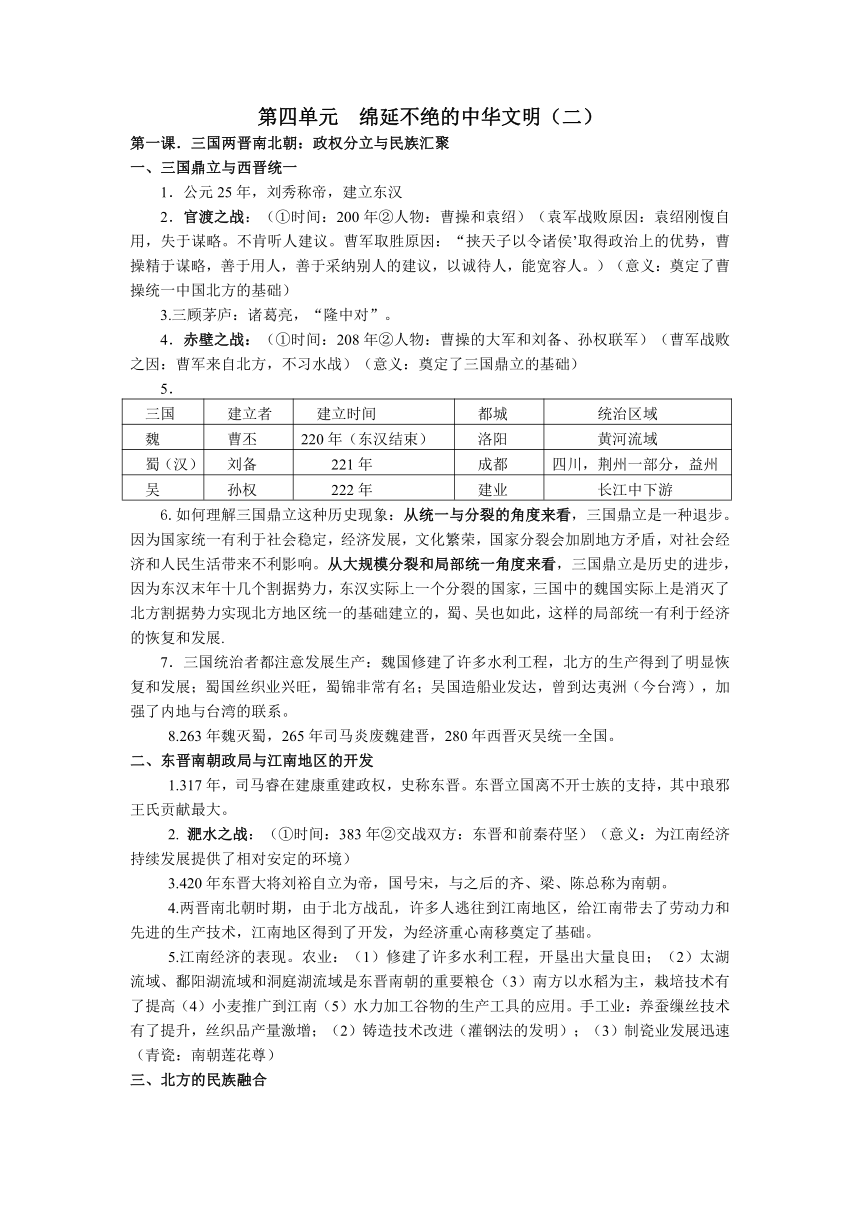

資源預覽

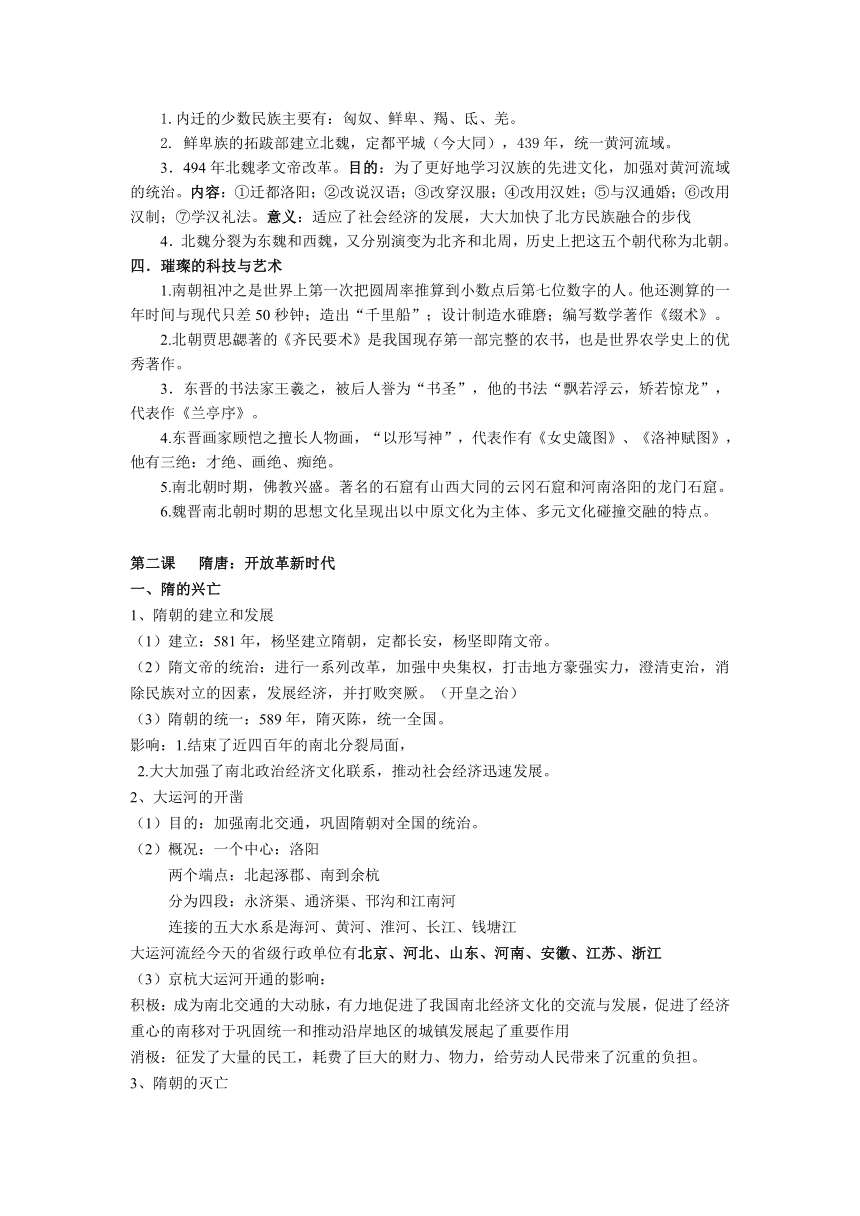

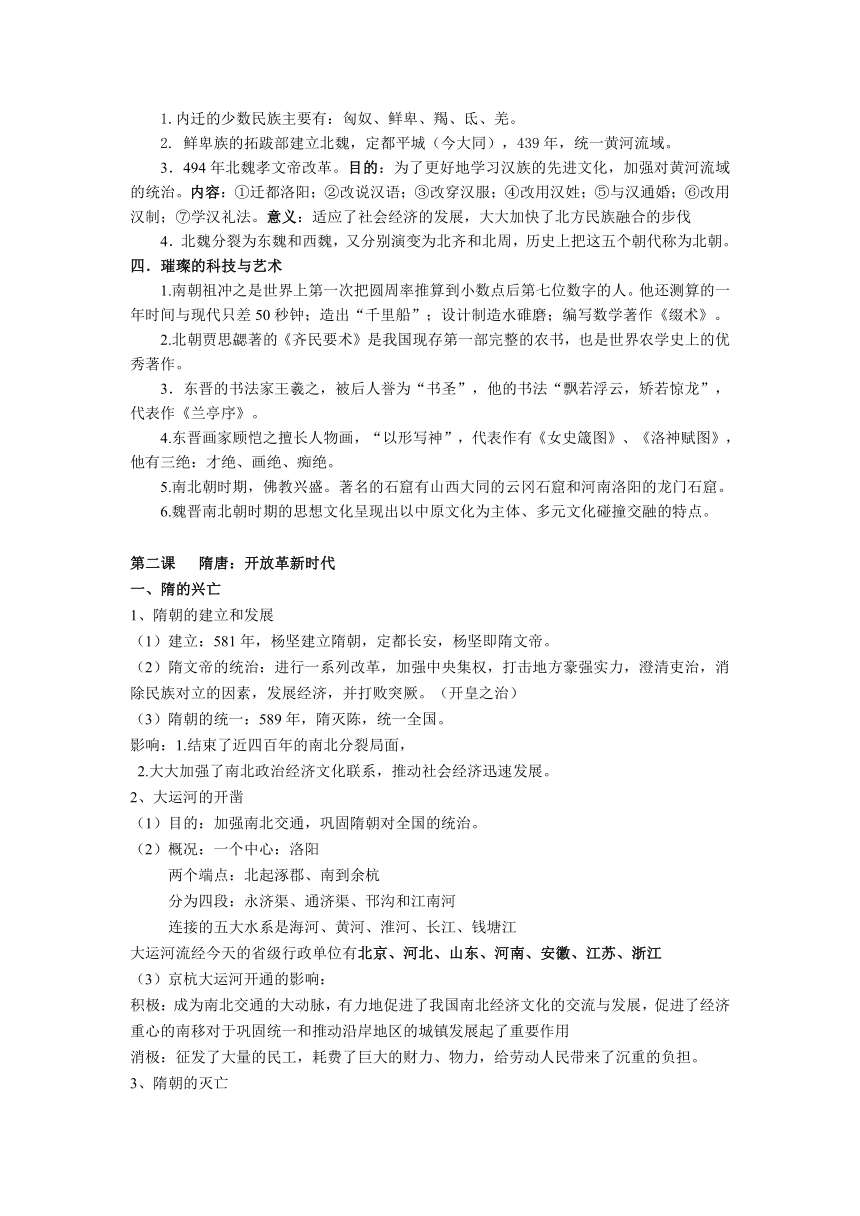

資源預覽

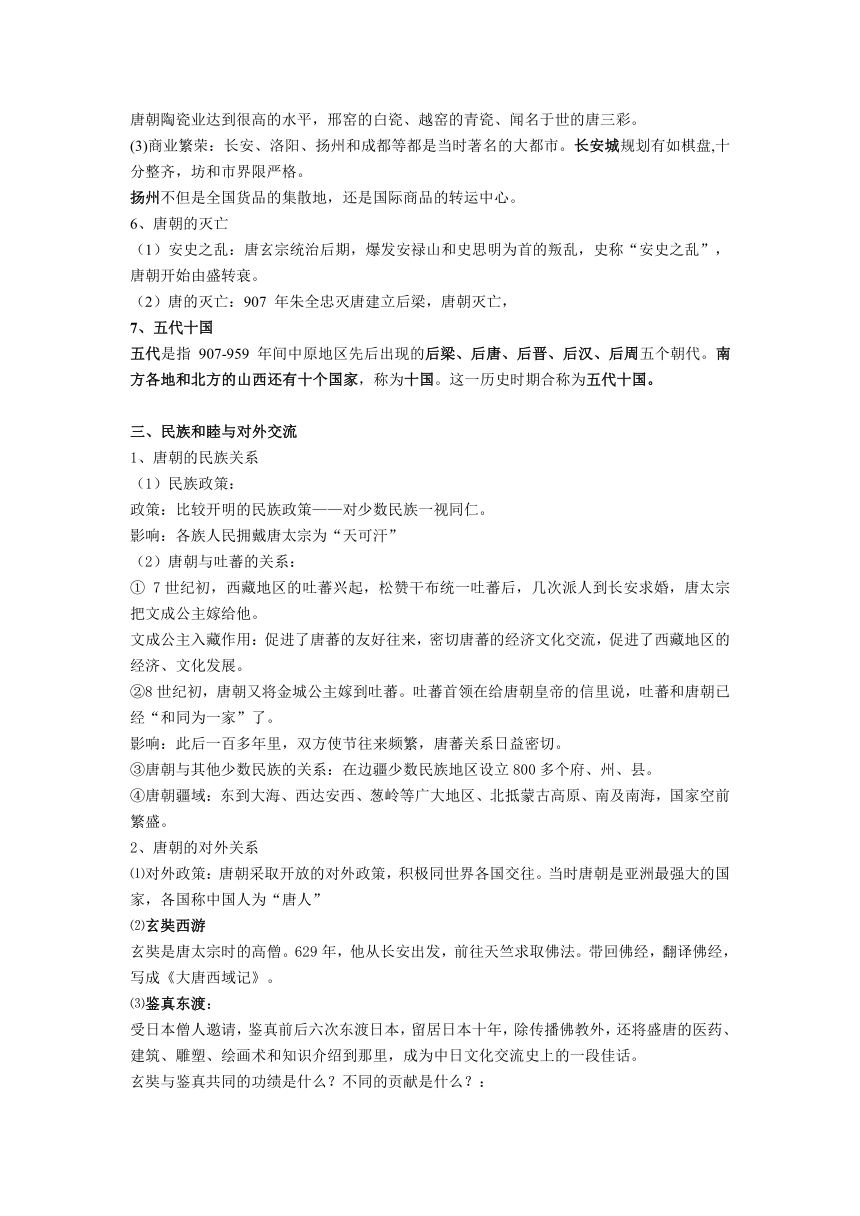

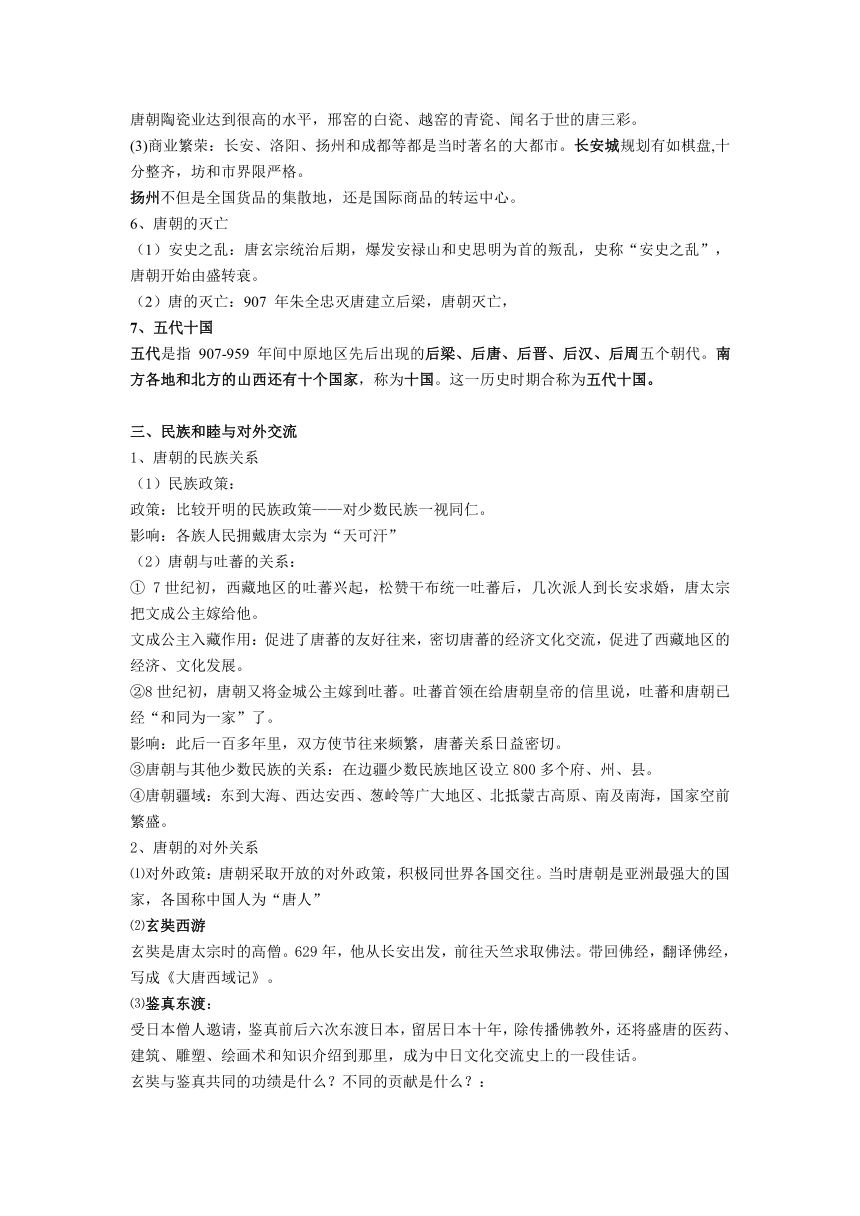

資源預覽

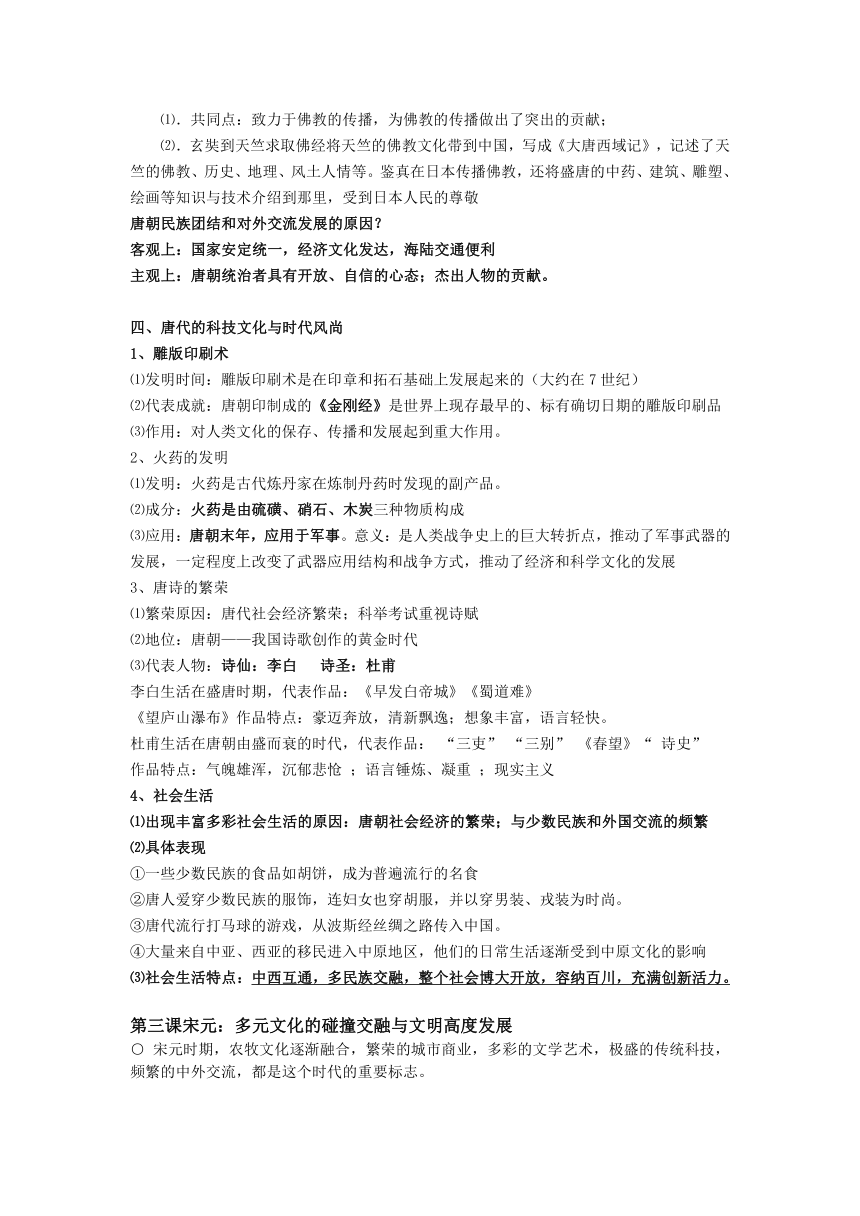

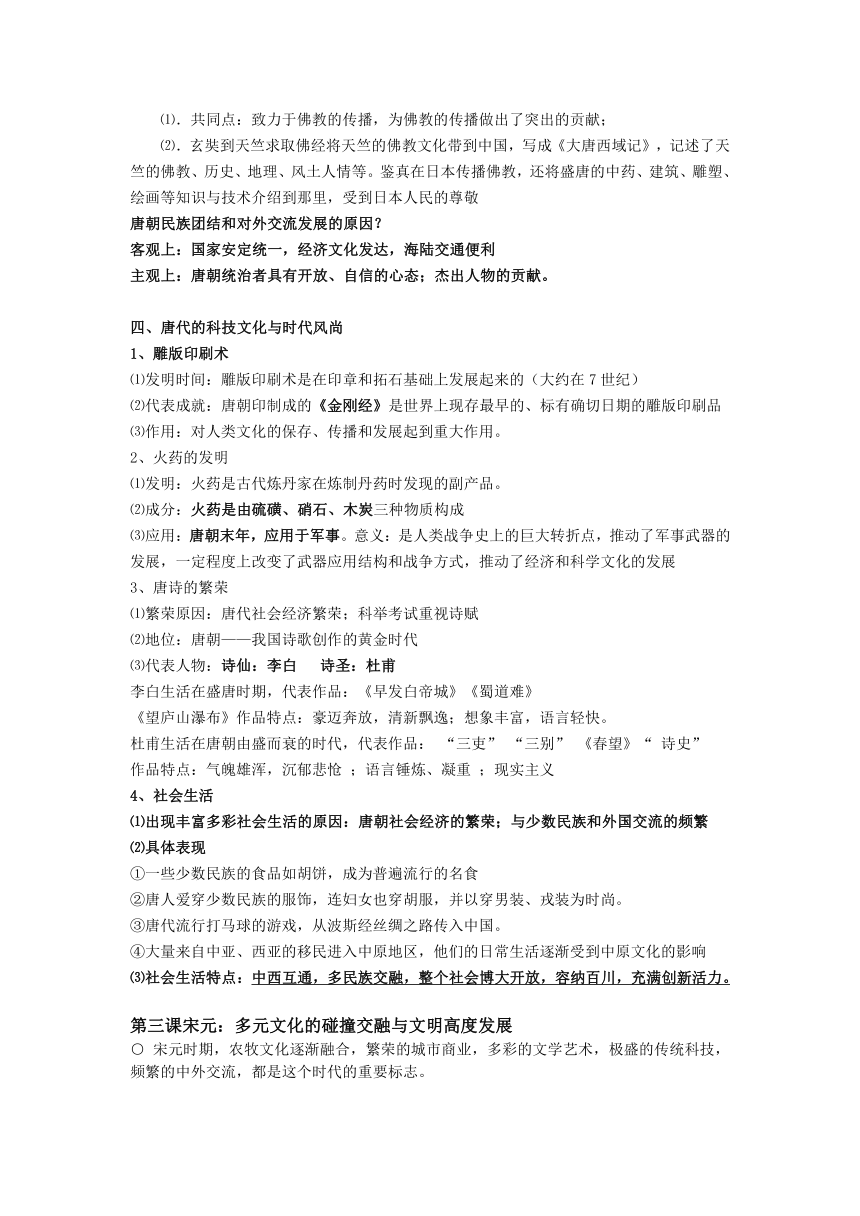

資源預覽