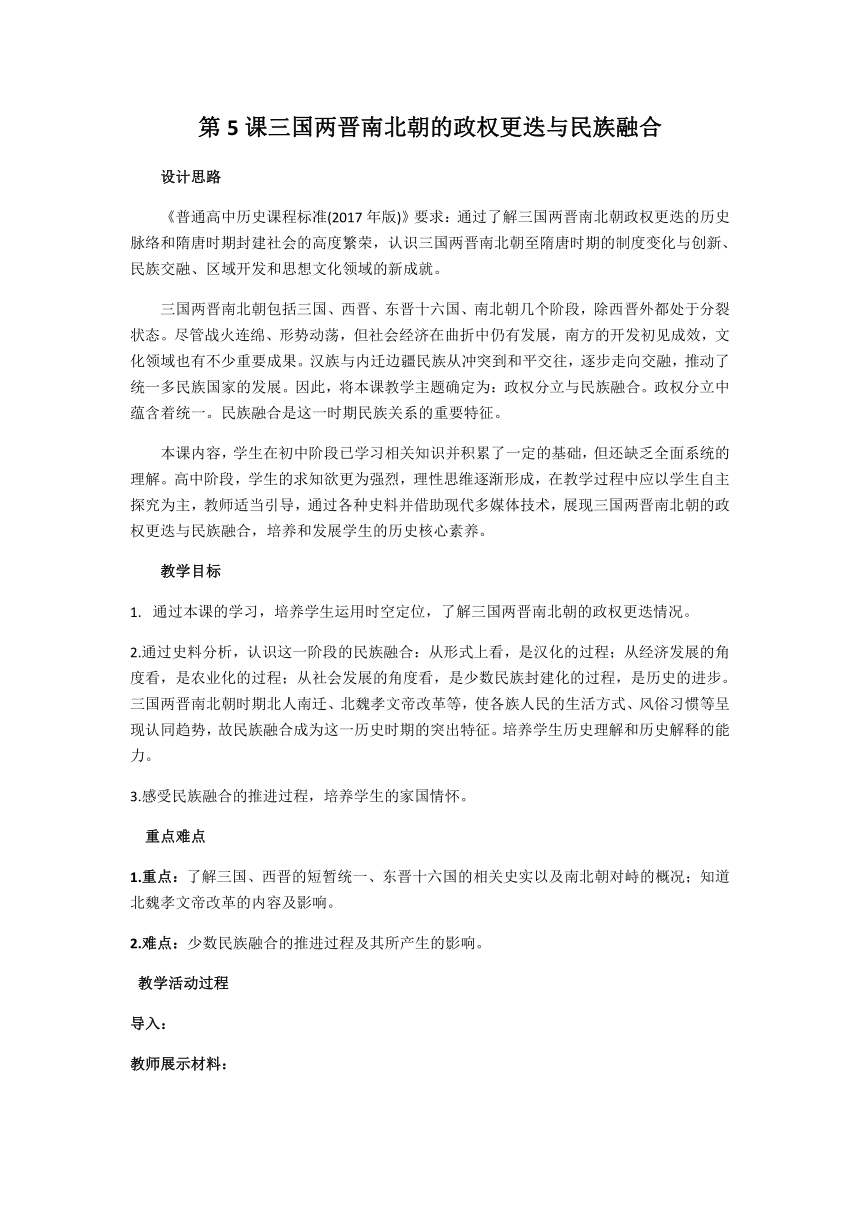

資源預覽

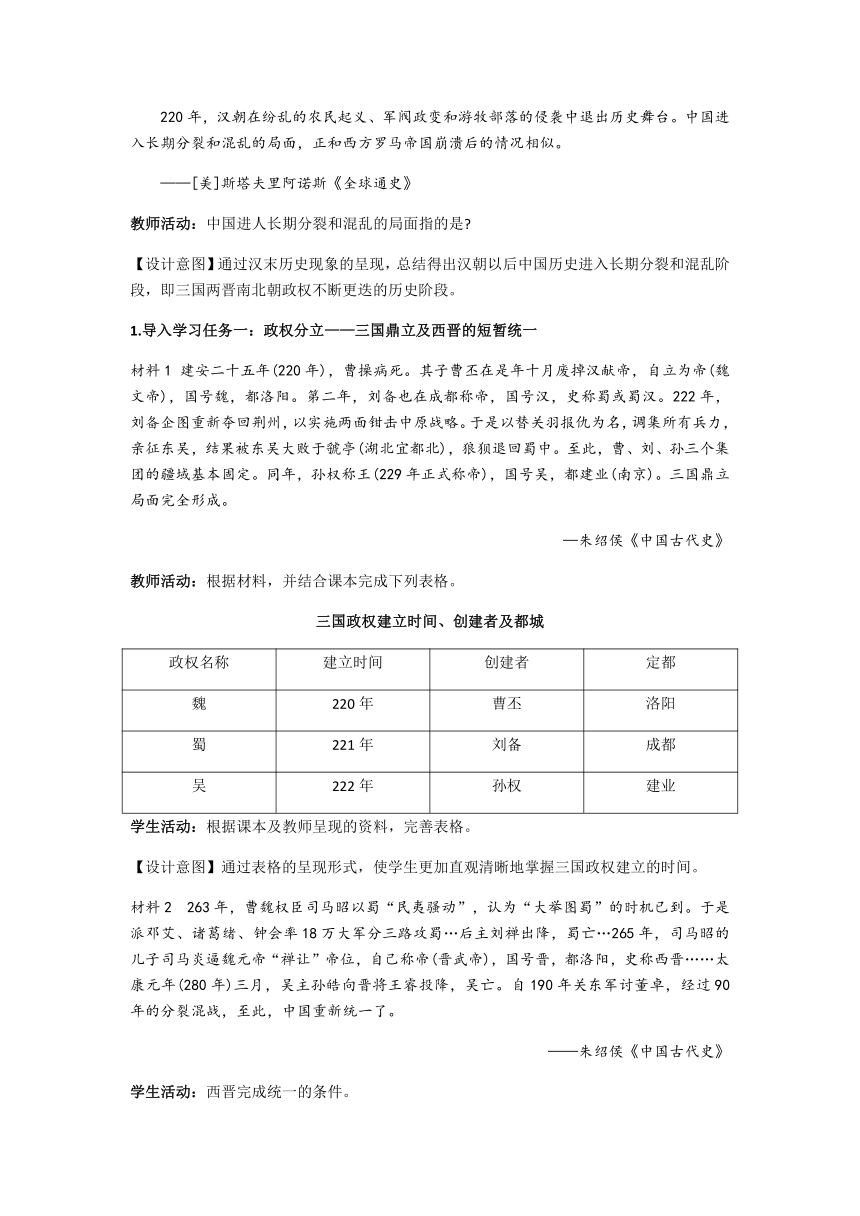

資源預覽

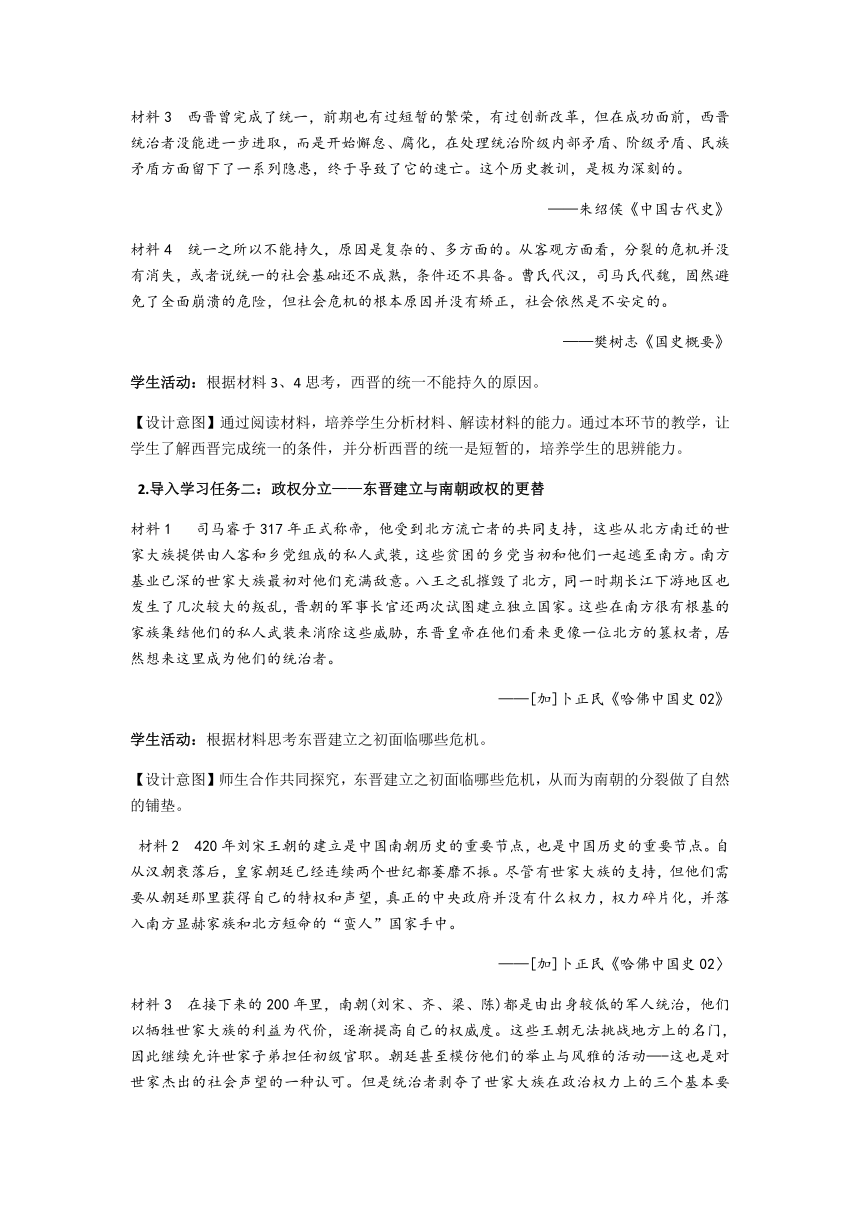

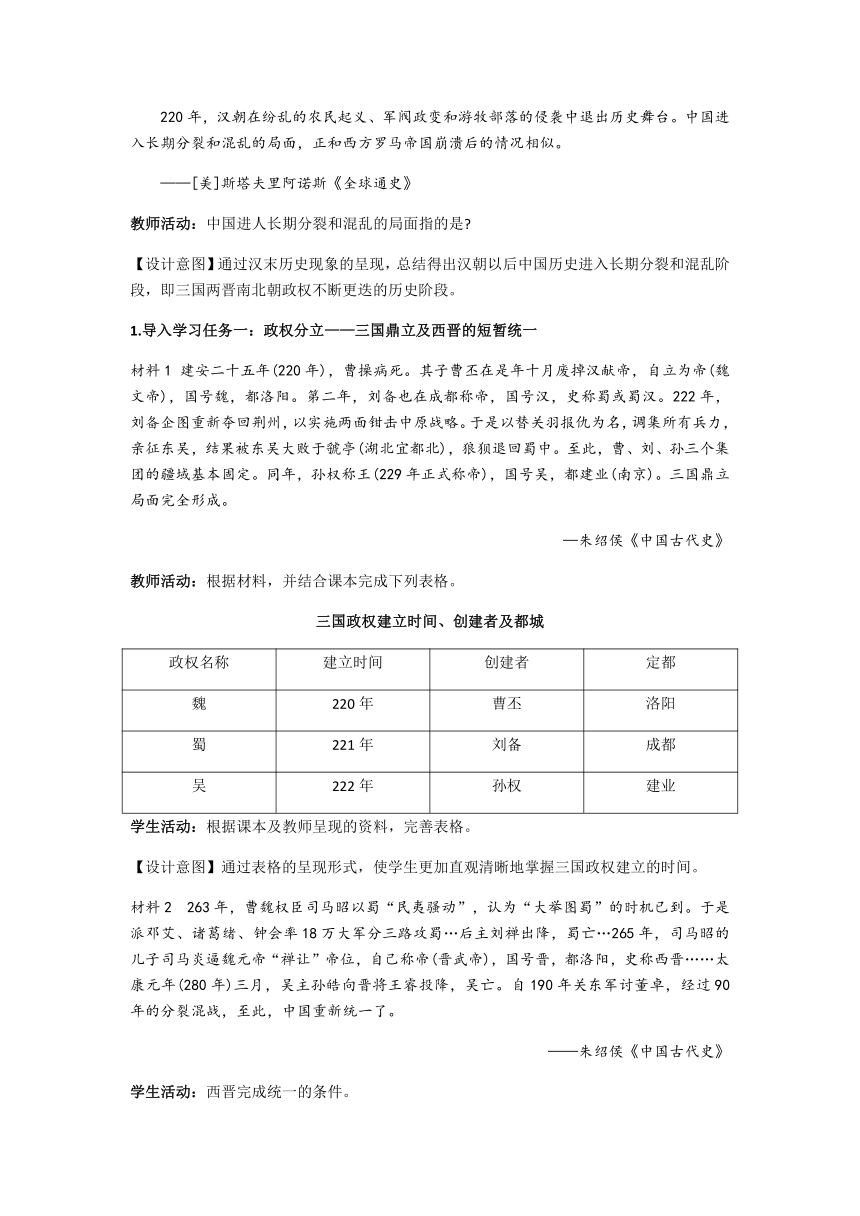

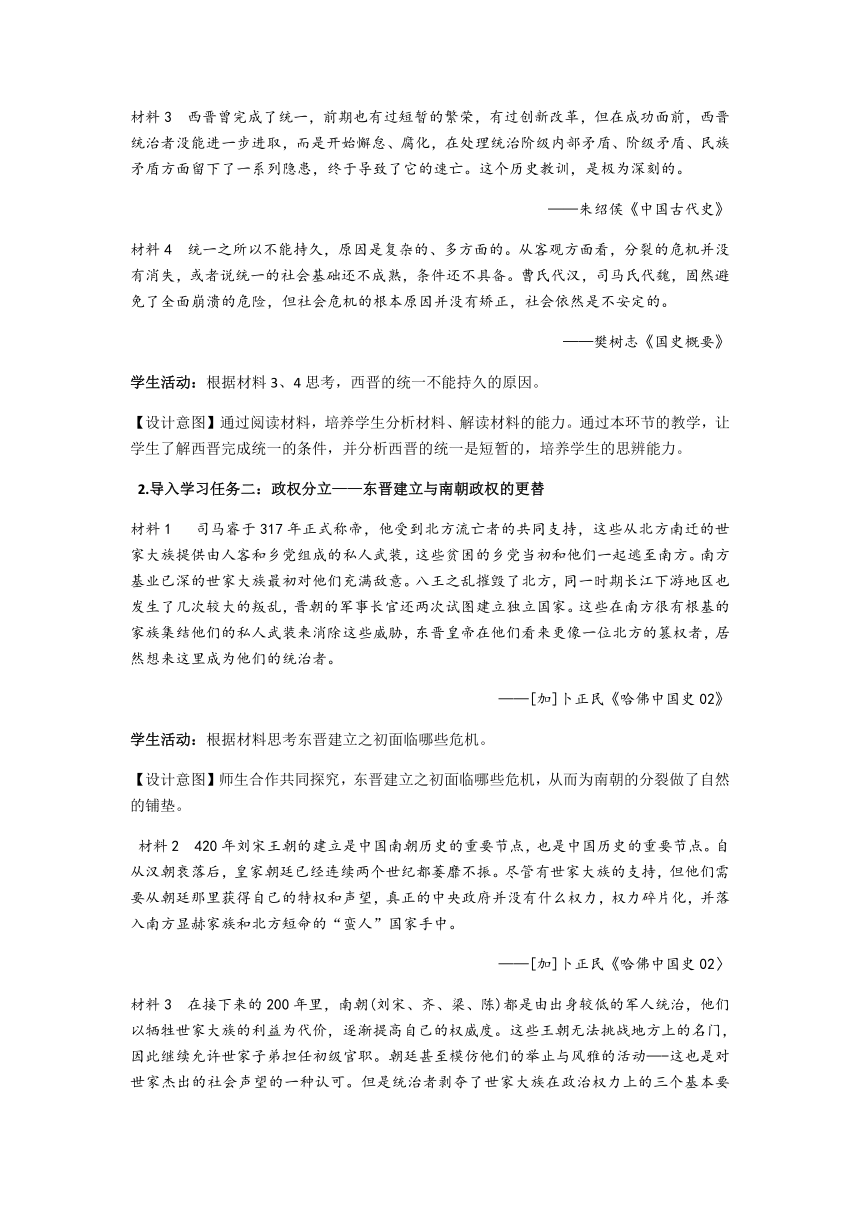

資源預覽

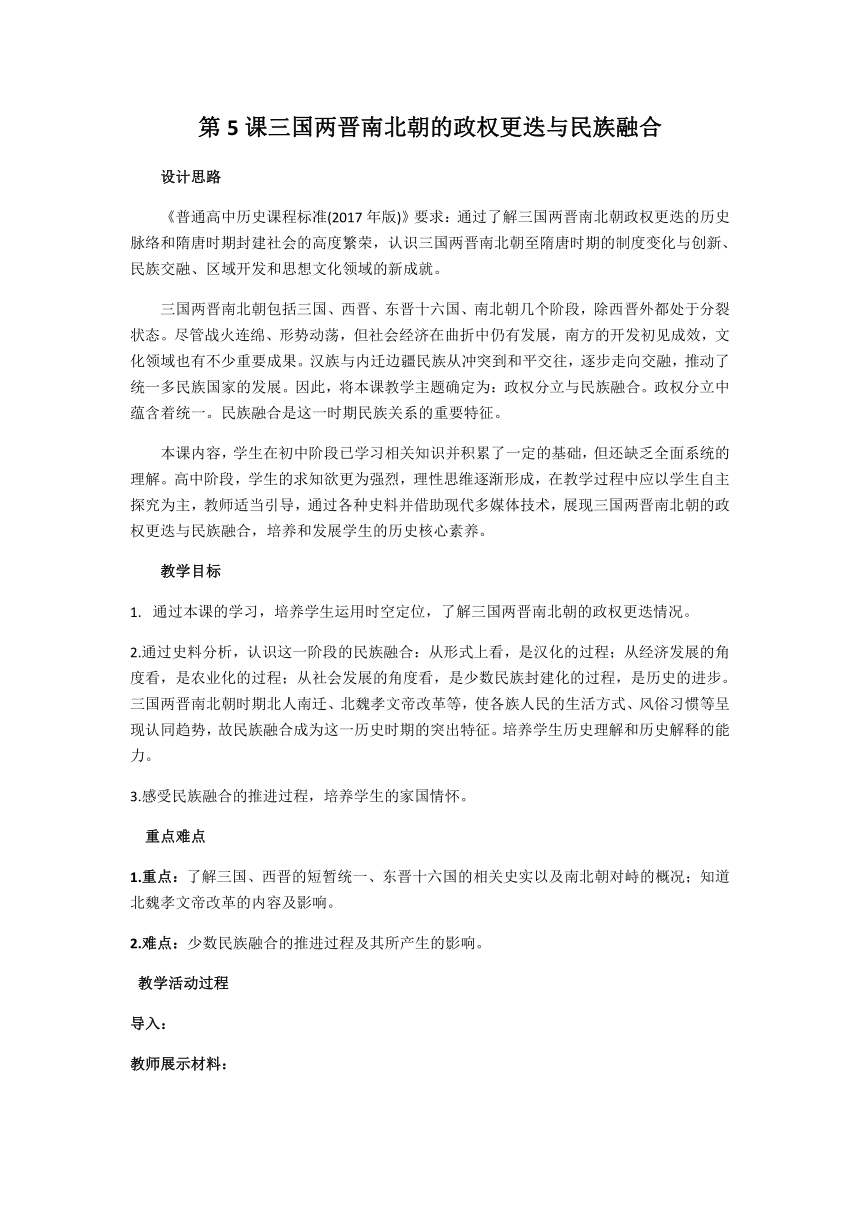

資源預覽