資源簡介

資源簡介

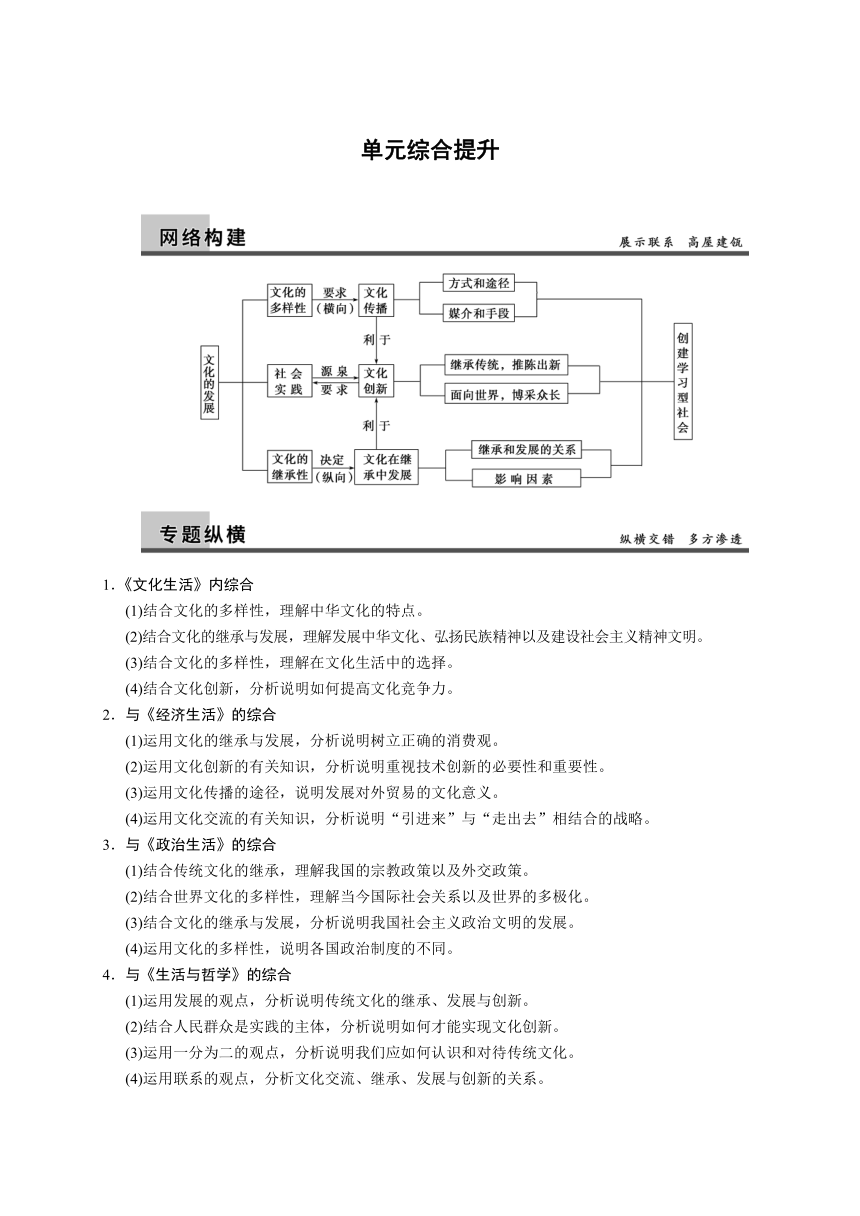

單元綜合提升

1.《文化生活》內綜合

(1)結合文化的多樣性,理解中華文化的特點。

(2)結合文化的繼承與發(fā)展,理解發(fā)展中華文化、弘揚民族精神以及建設社會主義精神文明。

(3)結合文化的多樣性,理解在文化生活中的選擇。

(4)結合文化創(chuàng)新,分析說明如何提高文化競爭力。

2.與《經(jīng)濟生活》的綜合

(1)運用文化的繼承與發(fā)展,分析說明樹立正確的消費觀。

(2)運用文化創(chuàng)新的有關知識,分析說明重視技術創(chuàng)新的必要性和重要性。

(3)運用文化傳播的途徑,說明發(fā)展對外貿(mào)易的文化意義。

(4)運用文化交流的有關知識,分析說明“引進來”與“走出去”相結合的戰(zhàn)略。

3.與《政治生活》的綜合

(1)結合傳統(tǒng)文化的繼承,理解我國的宗教政策以及外交政策。

(2)結合世界文化的多樣性,理解當今國際社會關系以及世界的多極化。

(3)結合文化的繼承與發(fā)展,分析說明我國社會主義政治文明的發(fā)展。

(4)運用文化的多樣性,說明各國政治制度的不同。

4.與《生活與哲學》的綜合

(1)運用發(fā)展的觀點,分析說明傳統(tǒng)文化的繼承、發(fā)展與創(chuàng)新。

(2)結合人民群眾是實踐的主體,分析說明如何才能實現(xiàn)文化創(chuàng)新。

(3)運用一分為二的觀點,分析說明我們應如何認識和對待傳統(tǒng)文化。

(4)運用聯(lián)系的觀點,分析文化交流、繼承、發(fā)展與創(chuàng)新的關系。

(5)運用矛盾的主次方面關系原理,談談對我國傳統(tǒng)文化的認識。

答題模板5 “認識”類主觀題

這種設問類型的試題通常會在材料中給出一個重大的社會現(xiàn)象,然后要求學生運用所學的知識去認識和評價。“認識”類設問往往以“認識”、“看法”、“理解”等詞語為題眼,常見設問有“如何認識”、“如何看待”、“如何理解”、“談談對某一現(xiàn)象的看法”、“分析某一現(xiàn)象”等等。

(2012·廣東高考)當前,我國文化“走出去”的行動不斷加強,但還存在較多問題。如某些國產(chǎn)電影因缺乏想象力、制作工藝粗糙、營銷手段落后等,在國際電影界備受冷落。但文化“走出去”也不乏成功的例子,如中國交響樂團在德國演奏了改編創(chuàng)作的交響京劇《貴妃醉酒》,以德國人喜愛的形式充分展現(xiàn)了中國京劇的魅力。因此,文化要“走出去”,更應“走進去”。

結合材料,運用文化交流與文化創(chuàng)新的相關知識,談談對中國文化要“走出去”,更應“走進去”的認識。

例題剖析 本題以中國文化要“走出去”為切入點,考查有關文化交流與文化創(chuàng)新的知識。回答時要指出什么是“走出去”、“走進去”;為什么要“走出去”、“走進去”;怎樣“走出去”、“走進去”。

答案 (1)文化在交流中傳播,我們要主動推動中華文化走向世界,做傳播中華文化的使者,增強中華文化國際影響力。

(2)文化創(chuàng)新必須“繼承傳統(tǒng),推陳出新”。“某些國產(chǎn)電影因缺乏想象力……在國際電影界備受冷落”,充分說明沒有創(chuàng)新,就沒有生命力,也就沒有市場。

(3)文化創(chuàng)新還要“面向世界,博采眾長”,以世界優(yōu)秀文化為營養(yǎng),充分吸取外國文化的有益成果,但要堅持以我為主、為我所用。“如中國交響樂團在德國演奏了改編創(chuàng)作的交響京劇《貴妃醉酒》,以德國人喜愛的形式充分展現(xiàn)了中國京劇的魅力”,這樣就更有利于中國文化“走出去”、“走進去”。

(4)在實踐基礎上進行文化創(chuàng)新能夠促進民族文化的繁榮,將更有利于中國文化“走出去”、“走進去”。

這類題可從以下四個方面思考:

第一步:“是什么”?即要解決材料中的現(xiàn)象、事件、觀點是什么。

第二步:“為什么”?主要分析材料中的現(xiàn)象、事件、觀點等產(chǎn)生的原因。

第三步:“怎么樣”?主要是對材料中的現(xiàn)象、事件、觀點等做出評價,如結果怎樣、有何意義、作用如何、有何影響等。

第四步:“怎么辦”?即要對材料中的現(xiàn)象、事件、觀點提出對策、措施、方法、建議或表明態(tài)度。

當然,并不是所有的“認識”類設問都要分成四個問題,有的可能只有其中的三個甚至兩個,我們在答題過程中需要具體問題具體分析。

失分警示 “認識”類設問如果理順了思路,解題還是比較容易的,但找不到思路,則答起來難度就會很大。不少學生在答題過程中恰恰容易忽視題型,盲目答題,從而缺少思路,亂答一氣。所以在答題時一定要重視設問類型,只有明確設問類型,才能明確答題思路。

生活在春秋時期的孔子有一段很著名的話:“丘也聞有國有家者,不患寡而患不均,不患貧而患不安。蓋均無貧,和無寡,安無傾。”可見,中國自古就有“不患寡而患不均”的思想傳統(tǒng)。近年來,我國居民收入大幅增長,但分配失衡問題也日益凸顯,由此更引發(fā)諸多社會問題。由此有人認為,我們現(xiàn)在進入了一個“不患寡而患不均”的時代。

運用文化傳承與創(chuàng)新的知識,談談你對“不患寡而患不均”的認識。

答案 (1)傳統(tǒng)文化具有相對穩(wěn)定性。春秋時期“不患寡而患不均”的傳統(tǒng)思想對今天的我們仍具有深刻的影響說明了這一點。

(2)取其精華,去其糟粕,批判繼承,古為今用。要摒棄“不患寡”的思想,大力發(fā)展生產(chǎn)力創(chuàng)造更多的社會財富;繼承“患不均”的思想,通過分配體制改革,實現(xiàn)和維護社會分配的公平,但不能犯平均主義的錯誤。

?

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽