資源簡(jiǎn)介

資源簡(jiǎn)介

第一單元 古代亞非文明

第3課 古代印度

知識(shí)與技能

了解古代印度發(fā)展的基本線(xiàn)索;知道古代印度種姓制度,并了解它對(duì)印度社會(huì)發(fā)展的深遠(yuǎn)影響;了解佛教的創(chuàng)立及傳播;通過(guò)對(duì)種姓制度的分析,提高對(duì)歷史的理解和分析能力。

過(guò)程與方法

識(shí)讀地圖《古代印度示意圖》,獲取有效的歷史信息。

情感態(tài)度與價(jià)值觀

了解古印度文明的主要成就,欣賞古代印度人民的創(chuàng)造力。

森嚴(yán)的種姓制度、佛教的產(chǎn)生和發(fā)展。

種姓制度的影響

教師多媒體展示《西游記》的相關(guān)圖片。

師:在座的同學(xué)都知道中國(guó)四大名著之一《西游記》。全書(shū)主要講述了美猴王孫悟空和八戒、沙僧如何護(hù)送唐僧,經(jīng)過(guò)九九八十一難,最終取得真經(jīng)的故事。而其中唐僧的原型就是唐朝著名的高僧——玄奘。公元627年,年僅25歲的玄奘踏上了西去佛國(guó)取經(jīng)的道路,這一路沒(méi)有后人所編撰的孫悟空、八戒和沙僧。只有一人一馬,長(zhǎng)達(dá)17年的艱難跋涉。而他前去的地方就是歷史悠久的文明古國(guó)印度。歲月荏苒,古印度早已湮沒(méi)在歷史的長(zhǎng)河里。今天,就讓我們一起揭開(kāi)古印度深邃、神秘的面紗,走進(jìn)這千年古國(guó)。

知識(shí)點(diǎn)1 古代印度河流域文明

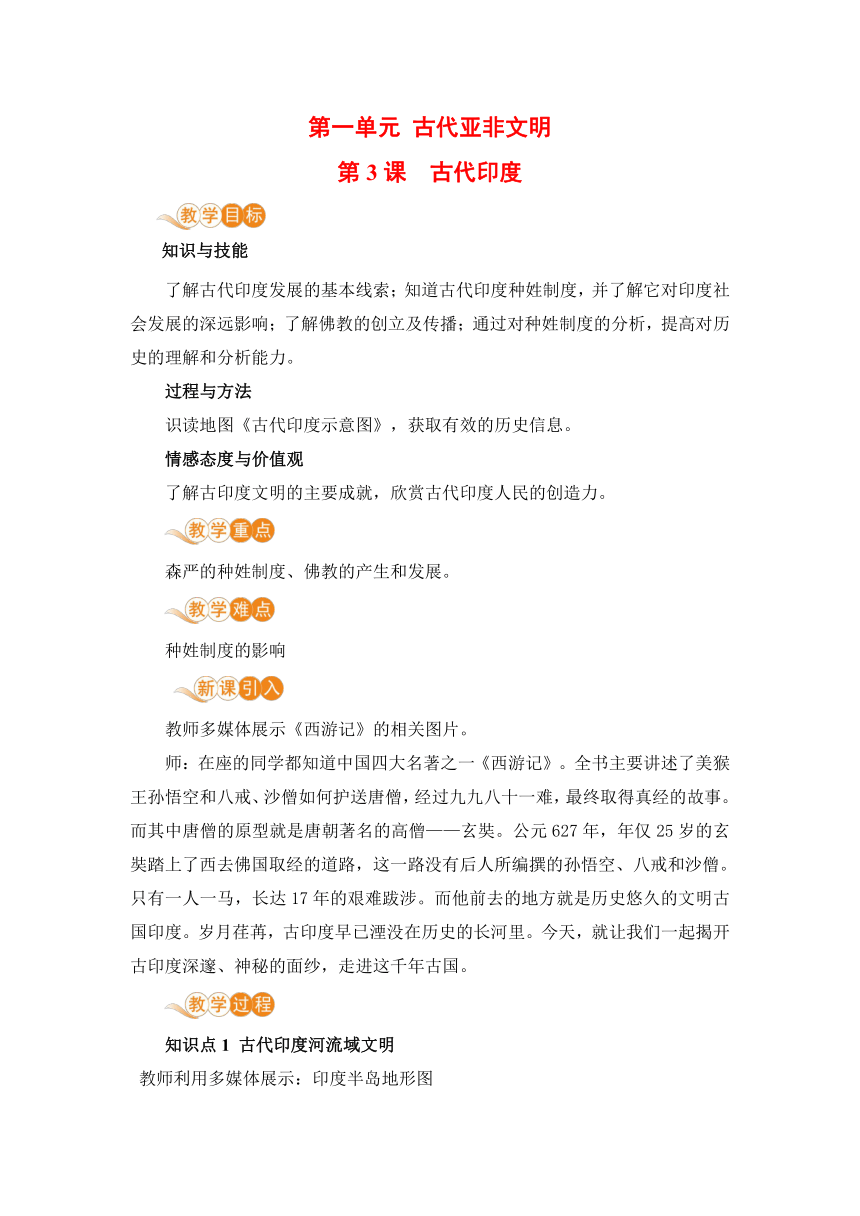

教師利用多媒體展示:印度半島地形圖

師:其實(shí)古代印度與咱們現(xiàn)在的所說(shuō)的印度國(guó)家并不是一個(gè)概念。古代印度不是一個(gè)國(guó)家概念,而是一個(gè)地理概念,指的是今天的南亞次大陸,也就是圖上的印度半島。

教師多媒體展示:

“次大陸”含義:面積比洲小,在地理上或政治上有某種程度獨(dú)立性的陸地。

設(shè)問(wèn):為何這塊區(qū)域被稱(chēng)為“南亞次大陸”呢?

學(xué)生思考,回答。

(參考答案:因其位于亞洲南部,且北面有高聳的喜馬拉雅山,東臨孟加拉灣,西臨阿拉伯海,南靠印度洋,三面環(huán)海,在地理上形成一個(gè)單獨(dú)的區(qū)域,故稱(chēng)南亞次大陸。)

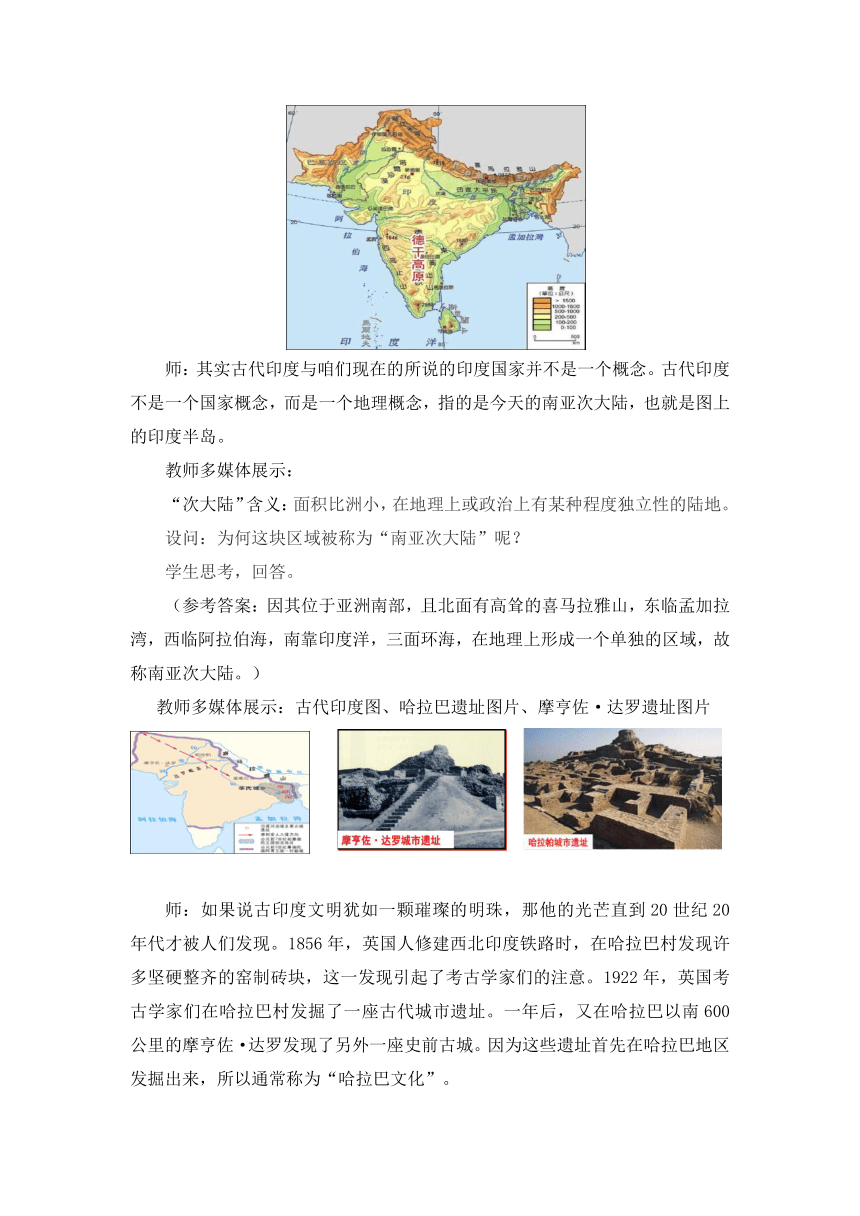

教師多媒體展示:古代印度圖、哈拉巴遺址圖片、摩亨佐·達(dá)羅遺址圖片

師:如果說(shuō)古印度文明猶如一顆璀璨的明珠,那他的光芒直到20世紀(jì)20年代才被人們發(fā)現(xiàn)。1856年,英國(guó)人修建西北印度鐵路時(shí),在哈拉巴村發(fā)現(xiàn)許多堅(jiān)硬整齊的窯制磚塊,這一發(fā)現(xiàn)引起了考古學(xué)家們的注意。1922年,英國(guó)考古學(xué)家們?cè)诠痛灏l(fā)掘了一座古代城市遺址。一年后,又在哈拉巴以南600公里的摩亨佐·達(dá)羅發(fā)現(xiàn)了另外一座史前古城。因?yàn)檫@些遺址首先在哈拉巴地區(qū)發(fā)掘出來(lái),所以通常稱(chēng)為“哈拉巴文化”。

師:這兩座城的基本樣式一致。大致南北走向,由上城、下城組成。上城建在土丘之上,四周有高大的磚墻,還有守衛(wèi)用的塔樓,是政治中心。下城則是住宅區(qū)和工商業(yè)活動(dòng)區(qū),街道整齊排列,而且擁有完整的下水道系統(tǒng),將污水引出城外。

產(chǎn)生于公元前2300年的輝煌的哈拉巴文化,由古印度的原住民達(dá)羅毗荼人創(chuàng)造。按照我們現(xiàn)在的審美來(lái)說(shuō)啊,達(dá)羅毗荼人并不好看。因?yàn)樗麄兊钠つw黑黑的,而且五官不夠立體,沒(méi)有高挺的鼻梁。此時(shí)的古印度處在印度河文明時(shí)代。但是到了公元前1700年左右,存在數(shù)千年的,發(fā)展水平極高的哈拉巴文明,卻突然不留痕跡的消失了。而關(guān)于哈拉巴文明消失的具體原因,至今仍舊是一個(gè)不為人所知的謎。

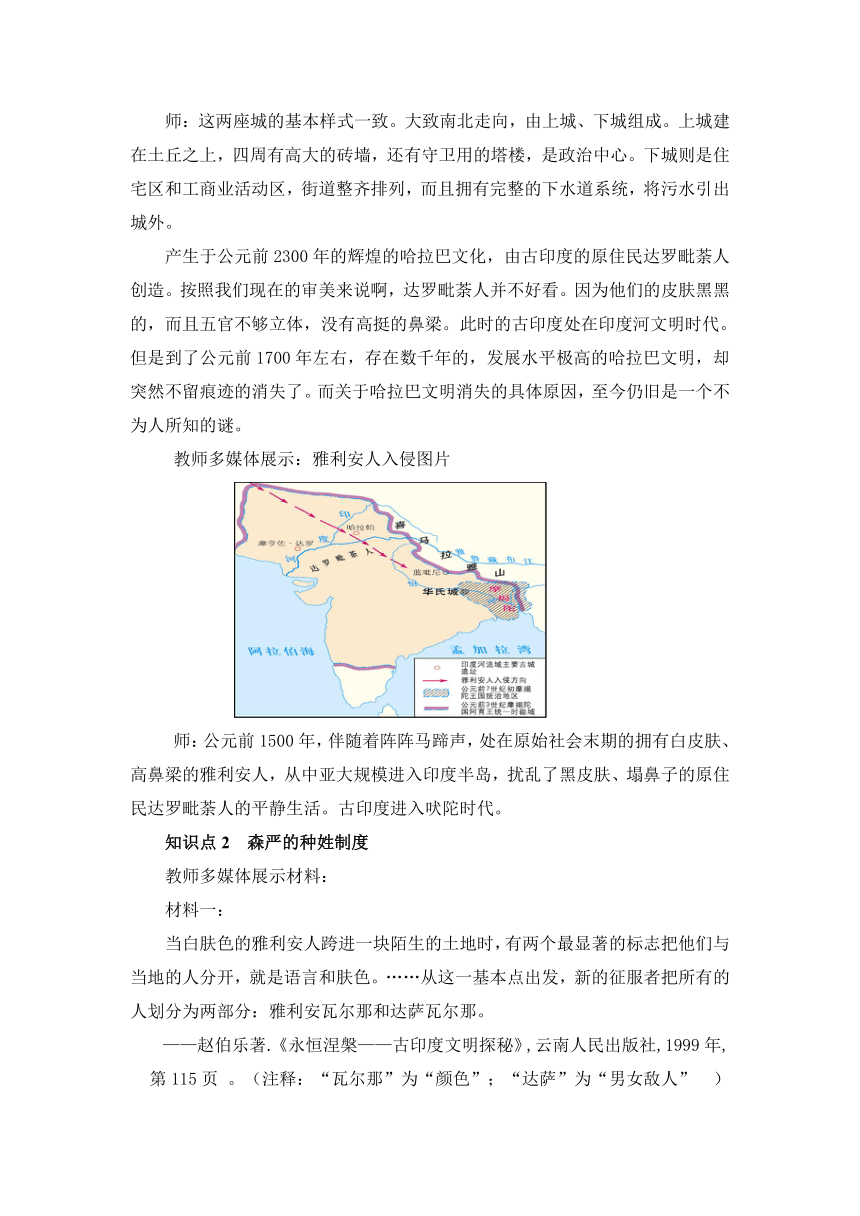

教師多媒體展示:雅利安人入侵圖片

師:公元前1500年,伴隨著陣陣馬蹄聲,處在原始社會(huì)末期的擁有白皮膚、高鼻梁的雅利安人,從中亞大規(guī)模進(jìn)入印度半島,擾亂了黑皮膚、塌鼻子的原住民達(dá)羅毗荼人的平靜生活。古印度進(jìn)入吠陀時(shí)代。

知識(shí)點(diǎn)2 森嚴(yán)的種姓制度

教師多媒體展示材料:

材料一:

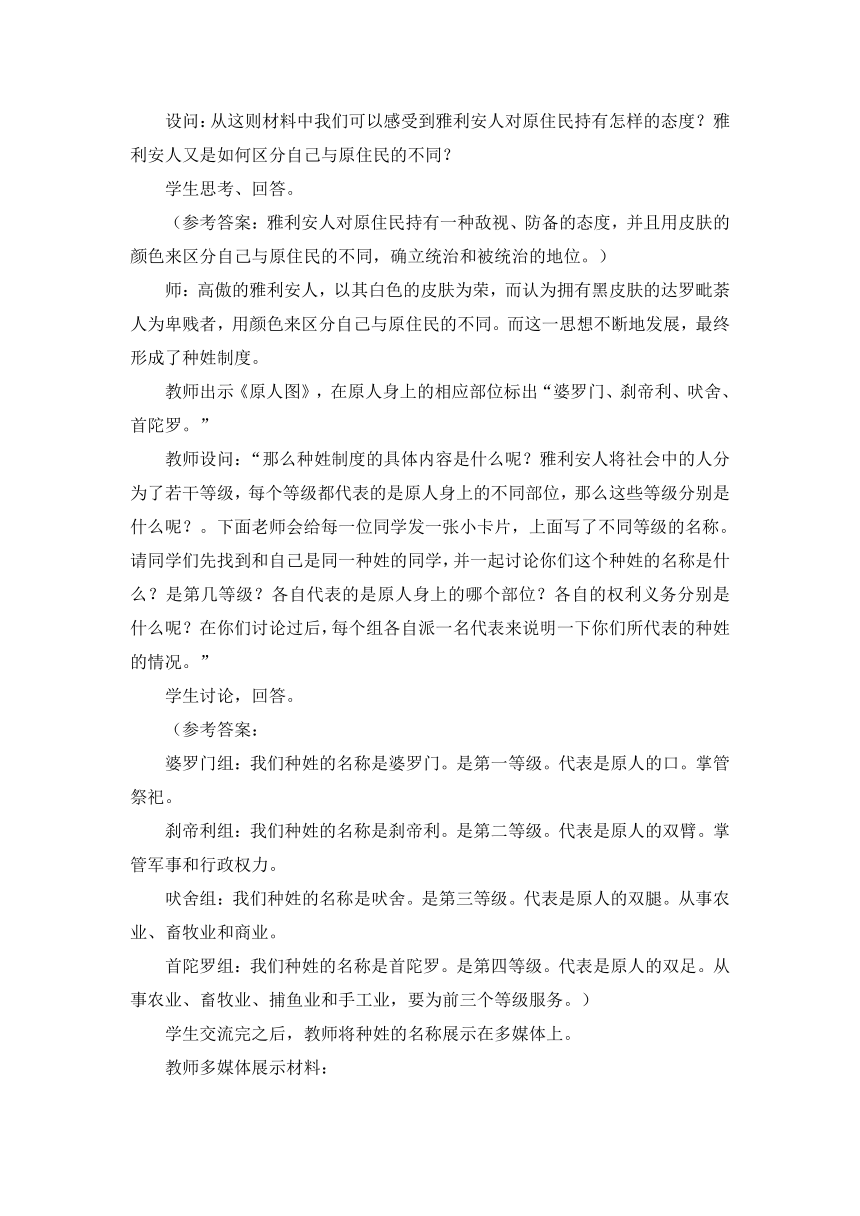

當(dāng)白膚色的雅利安人跨進(jìn)一塊陌生的土地時(shí),有兩個(gè)最顯著的標(biāo)志把他們與當(dāng)?shù)氐娜朔珠_(kāi),就是語(yǔ)言和膚色。……從這一基本點(diǎn)出發(fā),新的征服者把所有的人劃分為兩部分:雅利安瓦爾那和達(dá)薩瓦爾那。

——趙伯樂(lè)著.《永恒涅槃——古印度文明探秘》,云南人民出版社,1999年,第115頁(yè) 。(注釋?zhuān)骸巴郀柲恰睘椤邦伾保弧斑_(dá)薩”為“男女?dāng)橙恕? )

設(shè)問(wèn):從這則材料中我們可以感受到雅利安人對(duì)原住民持有怎樣的態(tài)度?雅利安人又是如何區(qū)分自己與原住民的不同?

學(xué)生思考、回答。

(參考答案:雅利安人對(duì)原住民持有一種敵視、防備的態(tài)度,并且用皮膚的顏色來(lái)區(qū)分自己與原住民的不同,確立統(tǒng)治和被統(tǒng)治的地位。)

師:高傲的雅利安人,以其白色的皮膚為榮,而認(rèn)為擁有黑皮膚的達(dá)羅毗荼人為卑賤者,用顏色來(lái)區(qū)分自己與原住民的不同。而這一思想不斷地發(fā)展,最終形成了種姓制度。

教師出示《原人圖》,在原人身上的相應(yīng)部位標(biāo)出“婆羅門(mén)、剎帝利、吠舍、首陀羅。”

教師設(shè)問(wèn):“那么種姓制度的具體內(nèi)容是什么呢?雅利安人將社會(huì)中的人分為了若干等級(jí),每個(gè)等級(jí)都代表的是原人身上的不同部位,那么這些等級(jí)分別是什么呢?。下面老師會(huì)給每一位同學(xué)發(fā)一張小卡片,上面寫(xiě)了不同等級(jí)的名稱(chēng)。請(qǐng)同學(xué)們先找到和自己是同一種姓的同學(xué),并一起討論你們這個(gè)種姓的名稱(chēng)是什么?是第幾等級(jí)?各自代表的是原人身上的哪個(gè)部位?各自的權(quán)利義務(wù)分別是什么呢?在你們討論過(guò)后,每個(gè)組各自派一名代表來(lái)說(shuō)明一下你們所代表的種姓的情況。”

學(xué)生討論,回答。

(參考答案:

婆羅門(mén)組:我們種姓的名稱(chēng)是婆羅門(mén)。是第一等級(jí)。代表是原人的口。掌管祭祀。

剎帝利組:我們種姓的名稱(chēng)是剎帝利。是第二等級(jí)。代表是原人的雙臂。掌管軍事和行政權(quán)力。

吠舍組:我們種姓的名稱(chēng)是吠舍。是第三等級(jí)。代表是原人的雙腿。從事農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和商業(yè)。

首陀羅組:我們種姓的名稱(chēng)是首陀羅。是第四等級(jí)。代表是原人的雙足。從事農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、捕魚(yú)業(yè)和手工業(yè),要為前三個(gè)等級(jí)服務(wù)。)

學(xué)生交流完之后,教師將種姓的名稱(chēng)展示在多媒體上。

教師多媒體展示材料:

材料三:

“太初之世,原人之口,生婆羅門(mén);彼之雙臂,生剎帝利;彼之雙腿,生吠舍;彼之雙足,生首陀羅。”

——《原人歌》

出示種姓制度金字塔圖片,并配上不同等級(jí)群體的外貌特征。

師:有同學(xué)可能會(huì)有疑問(wèn),吠舍和首陀羅從事的行業(yè)貌似差不多,他們到底有什么區(qū)別呢?同學(xué)們可以觀察一下多媒體上吠舍和首陀羅外貌的不同。”

學(xué)生觀察之后,回答

(參考答案:吠舍的膚色較白,而首陀羅的膚色較黑。)

師:很好!那么我們之前講過(guò),雅利安人的膚色為白色,而達(dá)羅毗荼人的膚色是黑色的,因此吠舍為雅利安人,而首陀羅是被征服的達(dá)羅毗荼人。且首陀羅還有一條義務(wù),即為前三個(gè)階級(jí)服務(wù),這也就意味著首陀羅絕大多數(shù)人都是奴隸,即使有少數(shù)的首陀羅是自由民,但是他們?nèi)匀辉谏鐣?huì)中被人歧視。那么種姓制度中的高低貴賤之分到底是怎么樣的呢?”

教師多媒體展示材料:

材料四:

低賤種姓的人如果用肢體傷害了高級(jí)種姓的人,就必須將那一部分肢體斬?cái)唷6呒?jí)種姓人的如果殺死了一個(gè)首陀羅,僅用牲畜抵償。

學(xué)生思考,回答。

(參考答案:不同種姓之間不僅僅是職業(yè)分工的不同,在等級(jí)貴賤上還有著嚴(yán)格的界限,低種姓人的生命對(duì)高種姓人來(lái)說(shuō)尤如草芥。)

設(shè)問(wèn):首陀羅就是當(dāng)時(shí)印度社會(huì)最底層的人嗎?

學(xué)生根據(jù)課本第12頁(yè)的內(nèi)容,思考回答。

(參考答案:不是,還有“賤民”階層。)

教師設(shè)問(wèn):“是的,在當(dāng)時(shí)還有一群人甚至被排除在四個(gè)等級(jí)之外,他們就是“不可接觸者”——賤民。那么”賤民“階層是怎么產(chǎn)生的呢?首先是那些因犯罪被開(kāi)除出種姓的人。其次就是當(dāng)時(shí)古印度的婚姻制度了。高種姓的人以自己的血統(tǒng)為榮,為了維護(hù)自己血統(tǒng)的純正,還實(shí)行了內(nèi)婚制,即屬于同一種姓的人才能結(jié)婚。但是在特殊情況下,高種姓男子可娶低種姓的女子,這種婚姻叫做“順婚”,雖不為社會(huì)所提倡,但是還能為社會(huì)所容忍。但在相反的情況,高種姓女子嫁給低種姓男子的“逆婚”,則是絕對(duì)禁止。而“逆婚”夫婦所生的后代都被劃分為賤民階層。賤民在社會(huì)上遭到了巨大的歧視,他們被認(rèn)為是“污穢”的,高種姓的人甚至?xí)驗(yàn)橘v民的影子碰到了自己,而覺(jué)得十分的晦氣。賤民階層只能從事被認(rèn)為最不潔的行業(yè)——清掃、屠宰、收尸等。

過(guò)渡:因?yàn)榉N姓制度,執(zhí)掌國(guó)家政權(quán)的剎帝利只能屈居于婆羅門(mén)之下,剎帝利的不滿(mǎn)與不甘可以想見(jiàn),只是在漫長(zhǎng)歲月中沒(méi)有尖銳的爆發(fā)出來(lái)。直到公元前600年,古印度進(jìn)入了列國(guó)時(shí)代,歷史把剎帝利的權(quán)力推到了一個(gè)前所未有的高度。

知識(shí)點(diǎn)3 釋迦摩尼創(chuàng)立佛教

教師多媒體展示:《古印度列國(guó)時(shí)代地圖》

師:列國(guó)時(shí)代,是一個(gè)群雄并起、戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)的時(shí)代。這個(gè)時(shí)代就類(lèi)似于我們之前學(xué)過(guò)的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。隨著國(guó)家的形成和發(fā)展,掌管軍事和行政權(quán)利的剎帝利的地位也日益提高,他們極力想要打破婆羅門(mén)的至高無(wú)上的種姓特權(quán)。在這樣一種情況下,佛教興起。

教師多媒體展示:釋迦牟尼的圖片和其簡(jiǎn)介

師:佛教的創(chuàng)始人釋迦牟尼是與我國(guó)孔子同時(shí)代的人。他本名叫喬達(dá)摩·悉達(dá)多,出身于印度北部,是迦毗羅衛(wèi)國(guó)的王子。他的父親是迦毗羅衛(wèi)國(guó)的凈飯王,母親是摩耶夫人。由此可以看出,釋迦牟尼是屬于剎帝利種姓的。

教師請(qǐng)學(xué)生閱讀教材第13頁(yè)的相關(guān)內(nèi)容并讓學(xué)生思考兩個(gè)問(wèn)題:

1、佛教為什么能一度成為印度最重要的宗教之一呢?

2、佛教對(duì)哪一種姓帶來(lái)的利益最大?為什么?

學(xué)生思考,作答。

(參考答案:1.因?yàn)榉鸾谭磳?duì)第一等級(jí)婆羅門(mén)的特權(quán),提出“眾生平等”,不拒絕低種姓的人入教,得到了剎帝利和下層人民的歡迎。2.佛教對(duì)剎帝利種姓帶來(lái)的利益最大。因?yàn)榉鸾棠軌虺蔀閯x帝利挑戰(zhàn)婆羅門(mén)種姓特權(quán)的工具。且佛教宣揚(yáng)“忍耐順從”,也能夠鞏固統(tǒng)治階級(jí)的統(tǒng)治。)

師:由此我們也不難看出,佛教提倡“眾生平等”,但是這種“眾生平等”的觀念具有很大的欺騙性,對(duì)人民有很大的麻痹作用。種姓制度和早期佛教都是古代印度統(tǒng)治者用來(lái)維護(hù)其統(tǒng)治的工具。

教師多媒體展示:佛教傳播圖

師:公元前3世紀(jì)后,佛教得到一個(gè)極大發(fā)展,并開(kāi)始向外傳播。公元前1世紀(jì),佛教經(jīng)中亞傳到中國(guó)新疆,再傳入中國(guó)內(nèi)地,后又傳到朝鮮、日本和越南等國(guó)。

過(guò)渡:為什么在公元前3世紀(jì)的時(shí)候,佛教會(huì)得到一個(gè)快速發(fā)展并向外傳播呢?這一切都要?dú)w功于一個(gè)人——阿育王。

教師多媒體展示:孔雀王朝王宮遺址圖片、旃陀羅及多圖片

師:公元前324年,持續(xù)了大約兩百年的列國(guó)時(shí)代結(jié)束。動(dòng)蕩、戰(zhàn)亂的古印度終于迎來(lái)了一個(gè)強(qiáng)者——孔雀王朝。古印度進(jìn)入了孔雀帝國(guó)時(shí)代。這是古代印度文明的鼎盛時(shí)期。之所以將其稱(chēng)作“孔雀王朝”,是因?yàn)槠鋭?chuàng)建者旃陀羅及多出生于一個(gè)飼養(yǎng)孔雀的家族。

教師多媒體展示:孔雀王朝疆域圖、阿育王圖片和簡(jiǎn)介

師:阿育王就是孔雀王朝的第三任國(guó)王。在其統(tǒng)治時(shí)期,除了印度南部的一小部分土地外,印度基本實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,其首都華氏城是當(dāng)時(shí)世界上最繁榮、人口最多的大城市之一。在阿育王統(tǒng)治時(shí)期,他宣布佛教為印度的國(guó)教,召集了全國(guó)的一大批佛教高僧,編纂整理佛教經(jīng)典,在各地修建了許多佛教寺院和佛塔。為了弘揚(yáng)佛法,阿育王派出了包括王子和公主在內(nèi)的大批使者和僧侶,到鄰近的國(guó)家和地區(qū)去傳教。這些舉措推動(dòng)的佛教的傳播和發(fā)展。

師:可是到了公元前187年,孔雀帝國(guó)瓦解,古印度地區(qū)又重新回到四分五裂的狀態(tài),地方政權(quán)紛紛獨(dú)立,外族相繼入侵。

(設(shè)計(jì)意圖:學(xué)生知道佛教的產(chǎn)生有其當(dāng)時(shí)的歷史原因,因?yàn)榱袊?guó)時(shí)代剎帝利的權(quán)力增大,與婆羅門(mén)之間的矛盾也進(jìn)一步加深,剎帝利為了打破婆羅門(mén)至高無(wú)上的種姓特權(quán),佛教應(yīng)運(yùn)而生,其教義即符合下層人民的需求,又迎合了統(tǒng)治者的需要,故而信仰佛教的民眾日益增多。佛教之所以在公元前三世紀(jì)得到一個(gè)發(fā)展和傳播,離不開(kāi)當(dāng)時(shí)統(tǒng)治者的政策。)

過(guò)渡:時(shí)隔三千多年,建立于吠陀時(shí)代的種姓制度仍然影響著當(dāng)今的印度社會(huì)。曾有印度學(xué)者說(shuō)過(guò)這樣一句話(huà):“在印度社會(huì)中,一個(gè)人可以放棄一切,但是放棄不了種姓觀念。

完成本課相關(guān)習(xí)題,少年班P5-6頁(yè)

對(duì)于本課的教學(xué)設(shè)計(jì),考慮到古印度距離現(xiàn)在的時(shí)間過(guò)于久遠(yuǎn),且概念和人命讀法較拗口,學(xué)生們可能對(duì)古代印度的文明沒(méi)有概念,也對(duì)印度的種姓制度和佛教發(fā)源無(wú)從體會(huì),加上學(xué)生比較喜歡情景代入的授課方式。因此在教學(xué)過(guò)程中插入了較多的圖片,配以啟發(fā)性提問(wèn),并組織學(xué)生對(duì)于種姓制度四個(gè)等級(jí)的小組討論激發(fā)學(xué)生的興趣,并且能夠讓學(xué)生切身體會(huì)古印度的文化,加深對(duì)本節(jié)課知識(shí)點(diǎn)的印象和理解,從而達(dá)到教學(xué)目的。

展開(kāi)更多......

收起↑

資源預(yù)覽

資源預(yù)覽